БУЗУЛУК в 1918 году

Джон Рикман

«The Atlantic Monthly», март 1919 года

Перевод Сергея Никитина

Перевод Сергея Никитина

Предисловие переводчика

Этот рассказ, опубликованный в американском журнале Атлантик Мансли в марте 1919 года, был написан англичанином Джоном Рикманом. Двадцатишестилетний пацифист и отказчик, британский квакер, получивший медицинское образование в Кембридже и прошедший отличную практику в госпитале св. Томаса в Лондоне, отказался от службы в британской армии по религиозным соображениям в годы Первой мировой войны, и приехал в Бузулук. Здесь он – вместе с другими английскими и американскими квакерами – организовал работу больниц в Андреевке, в Могутово, работал с беженцами в Бузулуке и с сиротами в Спасо-Преображенском монастыре.

Здесь он повстречал Лидию Льюис, одну из тех шестерых американских квакерей, что прибыли в эти края в августе 1917, буквально накануне революции. В марте 1918 молодые поженились, причём кроме квакерского обряда «венчания», они осознанно решили зарегистрировать свой статус у новых властей. Квакеры хотели тем самым продемонстрировать своё признание большевиков, и заручиться их поддержкой, что было очень важно для работы с местным населением, для работы с беженцами. В Бузулукском ЗАГСе до сих пор хранится запись о регистрации брака англичанина и американки.

Этот рассказ, опубликованный в американском журнале Атлантик Мансли в марте 1919 года, был написан англичанином Джоном Рикманом. Двадцатишестилетний пацифист и отказчик, британский квакер, получивший медицинское образование в Кембридже и прошедший отличную практику в госпитале св. Томаса в Лондоне, отказался от службы в британской армии по религиозным соображениям в годы Первой мировой войны, и приехал в Бузулук. Здесь он – вместе с другими английскими и американскими квакерами – организовал работу больниц в Андреевке, в Могутово, работал с беженцами в Бузулуке и с сиротами в Спасо-Преображенском монастыре.

Здесь он повстречал Лидию Льюис, одну из тех шестерых американских квакерей, что прибыли в эти края в августе 1917, буквально накануне революции. В марте 1918 молодые поженились, причём кроме квакерского обряда «венчания», они осознанно решили зарегистрировать свой статус у новых властей. Квакеры хотели тем самым продемонстрировать своё признание большевиков, и заручиться их поддержкой, что было очень важно для работы с местным населением, для работы с беженцами. В Бузулукском ЗАГСе до сих пор хранится запись о регистрации брака англичанина и американки.

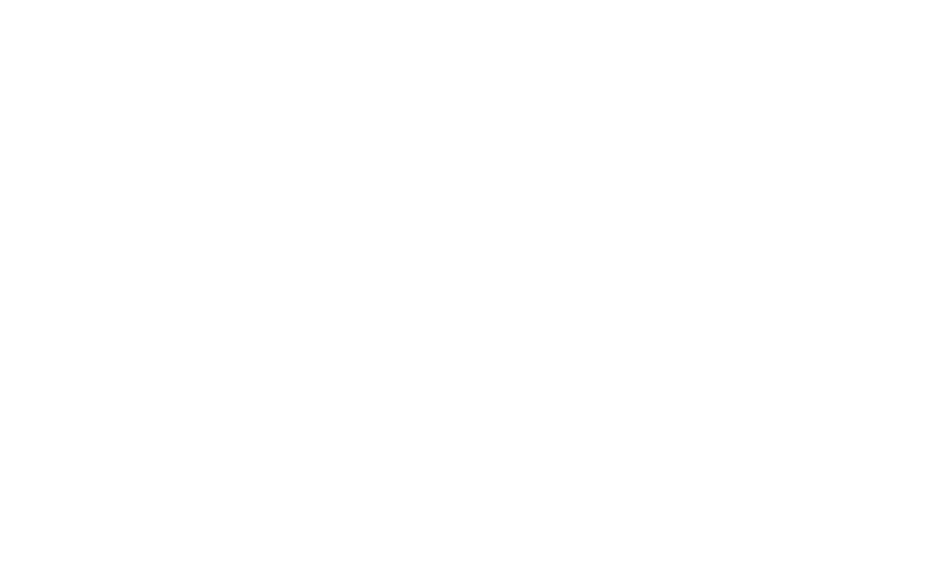

Джон и Лидия Рикман.

© Частный архив семьи Рикманов

© Частный архив семьи Рикманов

Квакеры уехали из Бузулука в 1918 году: началась Гражданская война, оставаться в стране было опасно, да и ресурсы на продолжение работы иссякли. Рикманы покинули Бузулук, уехав во Владивосток. Оттуда они уплыли в США, где, добравшись до Вашингтона, пытались из первых уст поведать о происходящем в Советской России. Рикманы, как и упомянутый в рассказе шотландец Фрэнк Кедди, по возвращении из России пытались показать большевистский эксперимент в положительном свете. Выступавший с многочисленными лекциями в Америке Кедди в 1919 году был задержан властями и предстал перед Судебным комитетом США под председательством сенатора Ли Овермана. «Вы разъезжали по нашей стране, проповедуя большевизм нашим гражданам?» – спросил американский сенатор у Фрэнка Кедди. «Нет, я не проповедовал большевизм. Я рассказывал о работе Друзей, а на вопросы, касающиеся большевизма, отвечал потому, что побывал в России», – отвечал Кедди.

И Рикманы, и Кедди всю свою жизнь симпатизировали Советской России. Джон Рикман стал одним из самых известных в мире психоаналитиков, его труды и публикации широко известны. По следам своей работы в России он написал две брошюрки : An eye-witness from Russia (Свидетель из России) и Common sense and our Russian policy (Здравый смысл и наша политика в отношении России). И его рассказ о Бузулуке в 1918 году, впервые переведённый на русский язык, представляется интересной зарисовкой истории столетней давности. Рассказ сопровождается фотографиями, присланными переводчику дочерью Джона и Лидии Рикманов несколько лет назад.

И Рикманы, и Кедди всю свою жизнь симпатизировали Советской России. Джон Рикман стал одним из самых известных в мире психоаналитиков, его труды и публикации широко известны. По следам своей работы в России он написал две брошюрки : An eye-witness from Russia (Свидетель из России) и Common sense and our Russian policy (Здравый смысл и наша политика в отношении России). И его рассказ о Бузулуке в 1918 году, впервые переведённый на русский язык, представляется интересной зарисовкой истории столетней давности. Рассказ сопровождается фотографиями, присланными переводчику дочерью Джона и Лидии Рикманов несколько лет назад.

Джон Рикман.

© Частный архив семьи Рикманов

© Частный архив семьи Рикманов

***

С момента великой Революции, произошедшей в феврале 1917 года, до конца апреля 1918 года нам в Бузулуке казалось, что, где бы что бы ни случилось, для военных действий в нашей части России нет никаких причин. Большевики, видимо, по приказу московского начальства, попытались в Бузулукском уезде набрать в армию несколько тысяч человек. Говорили, что необходимо иметь войска для того, чтобы держать в узде казаков Оренбурга и Уральска. По причине секретности, которую большевики поддерживали цензурой телеграфов и газет, а также из-за брожения в умах, которое, казалось, распространилось на большинство людей, сама мысль о возможности казачьего восстания каким-то образом миновала наши головы.

Между тем, по разным причинам, среди которых наиболее важными были хорошее жалование и хорошие пайки, большевики смогли собрать изрядное число не очень серьёзно настроенных, но, насколько мы могли судить на тот момент, некровожадных молодых людей, и записать в красную армию. В их ряды влилось довольно много военнопленных, хотя мы полагали, что они-то в большинстве своём вступили в красную армию по причине голода.

В последнюю неделю апреля мы с большим удивлением узнали о стычке между оренбургскими казаками и здешней красной армией. Народ расценил это скорее, как драку, чем как серьёзное сражение. Следующей новостью о каких-либо беспорядках был слух о том, что шестьдесят красных бойцов, охранявших мост, были обнаружены казачьим разъездом спящими. В поле потом были найдены тела жертв, обезглавленные, или без конечностей, – родственники погибших опознали убитых и захоронили. Эта акция напугала красных, и сразу превратила их в террористов. Большевики ввели военное положение и немедленно поставили под охрану мосты, железную дорогу, и дороги. В то время поезда беспрепятственно ходили в Самару и даже в Оренбург (с разрешения казаков). Мы все ожидали, что всё затихнет; но ближе к середине мая до нас начали доходить тревожные слухи о предстоящем восстании, и о планирующемся свержении власти казаков. Нам тогда говорили, что немцы держат всю коммерцию в Саратове в своих руках, и мы ожидали, что они-то и окажут помощь казакам.

В мае, на третьей неделе месяца, мы были поражены, узнав, что большой мост через Волгу в Сызрани был захвачен мятежными военнопленными, называемыми чехами, которые, как нам сказали, были про-союзными и пророссийскими силами. Сначала мы думали, что чехи отбили Сызрань у немцев, но позже мы узнали, что воевали они с большевиками, и что началась настоящая гражданская война. Железнодорожное сообщение с Самарой было приостановлено. Поезда в западном направлении доходили до станции Кинель, а на востоке они не шли дальше Тоцкого. Через два дня мы узнали, что Самара пала. И у чехословаков, и у казаков были свои шпионы и агенты в наших краях, информация шла от них. Поступали подробные рассказы о падении Самары, и нас уверяли, что скоро и Бузулук попадёт в их руки так же легко.

На пять недель мы были «отрезаны от внешнего мира». Постепенно распространились слухи об изумительных военных успехах чехословацких легионеров. Они захватили Кинель, и день за днём продвигались – миля за милей – по железнодорожной линии от Кинеля в направлении Бузулука. Некоторые красноармейцы на постах в отдаленных деревнях, как мы слышали, хотя не можем утверждать наверняка, были разоружены. Например, в Любимовке, – их разоружили крестьяне, которых красные бойцы собирались защищать. В других деревнях красноармейцы были разоружены казаками, которые забрали их винтовки, и всыпали плетей солдатам.

Казаки из Оренбурга, однако, не показывались. За эти пять недель красноармейцы сильно перенервничали. До нас доходили слухи, что чехословаки казнят большевистских комиссаров и руководителей местных властных структур. Военным комиссаром Бузулукского уезда были изданы приказы, такого типа:

ШТАБ, БУЗУЛУКСКО-УРАЛЬСКИЙ ФРОНТ

Товарищи по оружию

Помните, что мы ведём серьёзное сражение. Как военные, так и гражданское население немедленно переводятся на военное положение. Мною замечено, что мои товарищи по оружию, а также гражданское население не осознали серьезность ситуации...

Приказываю, чтобы боеприпасы использовались исключительно в военных целях.

Приказываю остановить самочинную стрельбу по воробьям и стрельбу в воздух по ночам. Каждый товарищ должен будет отчитываться за каждый использованный им патрон.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР.

С момента великой Революции, произошедшей в феврале 1917 года, до конца апреля 1918 года нам в Бузулуке казалось, что, где бы что бы ни случилось, для военных действий в нашей части России нет никаких причин. Большевики, видимо, по приказу московского начальства, попытались в Бузулукском уезде набрать в армию несколько тысяч человек. Говорили, что необходимо иметь войска для того, чтобы держать в узде казаков Оренбурга и Уральска. По причине секретности, которую большевики поддерживали цензурой телеграфов и газет, а также из-за брожения в умах, которое, казалось, распространилось на большинство людей, сама мысль о возможности казачьего восстания каким-то образом миновала наши головы.

Между тем, по разным причинам, среди которых наиболее важными были хорошее жалование и хорошие пайки, большевики смогли собрать изрядное число не очень серьёзно настроенных, но, насколько мы могли судить на тот момент, некровожадных молодых людей, и записать в красную армию. В их ряды влилось довольно много военнопленных, хотя мы полагали, что они-то в большинстве своём вступили в красную армию по причине голода.

В последнюю неделю апреля мы с большим удивлением узнали о стычке между оренбургскими казаками и здешней красной армией. Народ расценил это скорее, как драку, чем как серьёзное сражение. Следующей новостью о каких-либо беспорядках был слух о том, что шестьдесят красных бойцов, охранявших мост, были обнаружены казачьим разъездом спящими. В поле потом были найдены тела жертв, обезглавленные, или без конечностей, – родственники погибших опознали убитых и захоронили. Эта акция напугала красных, и сразу превратила их в террористов. Большевики ввели военное положение и немедленно поставили под охрану мосты, железную дорогу, и дороги. В то время поезда беспрепятственно ходили в Самару и даже в Оренбург (с разрешения казаков). Мы все ожидали, что всё затихнет; но ближе к середине мая до нас начали доходить тревожные слухи о предстоящем восстании, и о планирующемся свержении власти казаков. Нам тогда говорили, что немцы держат всю коммерцию в Саратове в своих руках, и мы ожидали, что они-то и окажут помощь казакам.

В мае, на третьей неделе месяца, мы были поражены, узнав, что большой мост через Волгу в Сызрани был захвачен мятежными военнопленными, называемыми чехами, которые, как нам сказали, были про-союзными и пророссийскими силами. Сначала мы думали, что чехи отбили Сызрань у немцев, но позже мы узнали, что воевали они с большевиками, и что началась настоящая гражданская война. Железнодорожное сообщение с Самарой было приостановлено. Поезда в западном направлении доходили до станции Кинель, а на востоке они не шли дальше Тоцкого. Через два дня мы узнали, что Самара пала. И у чехословаков, и у казаков были свои шпионы и агенты в наших краях, информация шла от них. Поступали подробные рассказы о падении Самары, и нас уверяли, что скоро и Бузулук попадёт в их руки так же легко.

На пять недель мы были «отрезаны от внешнего мира». Постепенно распространились слухи об изумительных военных успехах чехословацких легионеров. Они захватили Кинель, и день за днём продвигались – миля за милей – по железнодорожной линии от Кинеля в направлении Бузулука. Некоторые красноармейцы на постах в отдаленных деревнях, как мы слышали, хотя не можем утверждать наверняка, были разоружены. Например, в Любимовке, – их разоружили крестьяне, которых красные бойцы собирались защищать. В других деревнях красноармейцы были разоружены казаками, которые забрали их винтовки, и всыпали плетей солдатам.

Казаки из Оренбурга, однако, не показывались. За эти пять недель красноармейцы сильно перенервничали. До нас доходили слухи, что чехословаки казнят большевистских комиссаров и руководителей местных властных структур. Военным комиссаром Бузулукского уезда были изданы приказы, такого типа:

ШТАБ, БУЗУЛУКСКО-УРАЛЬСКИЙ ФРОНТ

Товарищи по оружию

Помните, что мы ведём серьёзное сражение. Как военные, так и гражданское население немедленно переводятся на военное положение. Мною замечено, что мои товарищи по оружию, а также гражданское население не осознали серьезность ситуации...

Приказываю, чтобы боеприпасы использовались исключительно в военных целях.

Приказываю остановить самочинную стрельбу по воробьям и стрельбу в воздух по ночам. Каждый товарищ должен будет отчитываться за каждый использованный им патрон.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР.

В указе о введении военного положения говорилось, что никто не должен покидать дом или находиться на улицах Бузулука с 17:00 до 5 часов утра. И всё же мы знали о вечерних прогулках, довольно многолюдных. Нуждающаяся в транспорте красная армия без всякого предупреждения реквизировала вдруг лошадей и телеги у крестьян, которые возили на них в Бузулук выращенные ими овощи и фрукты. Весть об этом быстро распространилась среди крестьян ближайших сёл, и они перестали возить в город свои сельскохозяйственные продукты. Как следствие, Бузулук оставался без молочных продуктов и свежих овощей в течение нескольких недель. Крестьяне не связывали эти действия с большевиками: они обвиняли в самоуправстве главным образом красную армию; и когда эта армия, после должного уведомления, устроила в деревнях законные реквизиции лошадей и мобилизацию людей, крестьяне, насколько это было возможно, отказались подчиниться. Повсюду на заборах висели призывы, подобные приведенному ниже (этот был размещён на железнодорожном вокзале в Бузулуке): «Мы будем сражаться за свою землю! Враг атакует нас в попытке отнять земли, отобранные у богатеев…» – и так далее.

Крестьяне были равнодушны к этим объявлениям, потому что они не верили, что враг занят чем-то ещё кроме как борьбы с большевиками; слухи, распространяемые казачьими и чешскими агентами, вселяли в людей уверенность в том, что на территории занятой чехословацкими легионерами, с крестьянами обращаются лучше, чем на территории, контролируемой большевиками.

В воскресенье, 23 июня, мы услышали гул со стороны железной дороги, – мы приняли его за гром. Вечером, поскольку гул нарастал, мы сообразили, что это, скорее всего, орудийная пальба. Благоразумие подсказывало, что нам стоит подготовить рюкзаки с провизией и предметами первой необходимости. На следующее утро всё было тихо, и несколько человек из нашей миссии стали готовиться к вечерней поездке в монастырский приют для сирот, который лежал у подножия холмов, на другой стороне реки. Мы хотели посмотреть, как там идёт работа.

При старом режиме Бузулук был военным центром на Ташкентской железной дороге. В городе находились казармы, в которых зимой можно было расквартировать около десяти тысяч солдат (то есть, числом более трети населения города). В городе были лавки, магазины. Здесь же располагались несколько батарей полевой артиллерии. С востока на запад уезд пересекала железная дорога; а с севера на юг – большая и важная военная дорога, соединявшая Уральск с Бугурусланом. Железнодорожный вокзал находился примерно в полутора милях к югу от центра города. В полумиле к северу – река Самара, скорее, ручей, но достаточно быстрый, если вам вздумается пересечь его вплавь, и достаточно глубокий, чтобы доставить неудобства кавалерии. На одном берегу речки песчаная полоса была весьма широкой, что могло усложнить жизнь любым вооружённым силам, пытающимся перейти водную преграду. Берега на другой стороне были большей частью покрыты лесом, который тянулся параллельно реке. На некотором расстоянии от него, за деревьями, проходила одна из лучших дорог в округе. За дорогой возвышались невысокие холмы высотой от двухсот до трехсот футов, местами укрытые лесом до вершин, а метами – голые. Эти холмы были прорезаны многочисленными оврагами, и по некоторым из этих оврагов бежали дороги, идущие из деревень на плоскогорье.

Реку Самару пересекал один большой железный мост, – прямо на выезде из города. Мост и дороги, ведущие к нему, были с обеих сторон открыты для возможного пулеметного огня. Когда мы впервые услышали стрельбу, мы полагали, что атака пойдет по железной дороге, и что большевики сохранят контроль над холмами и мостом. Для нас это было важно потому, что в этом случае и детский дом, и центр нашей работы в городе Бузулук остались бы в одних руках.

В воскресенье, 23 июня, мы услышали гул со стороны железной дороги, – мы приняли его за гром. Вечером, поскольку гул нарастал, мы сообразили, что это, скорее всего, орудийная пальба. Благоразумие подсказывало, что нам стоит подготовить рюкзаки с провизией и предметами первой необходимости. На следующее утро всё было тихо, и несколько человек из нашей миссии стали готовиться к вечерней поездке в монастырский приют для сирот, который лежал у подножия холмов, на другой стороне реки. Мы хотели посмотреть, как там идёт работа.

При старом режиме Бузулук был военным центром на Ташкентской железной дороге. В городе находились казармы, в которых зимой можно было расквартировать около десяти тысяч солдат (то есть, числом более трети населения города). В городе были лавки, магазины. Здесь же располагались несколько батарей полевой артиллерии. С востока на запад уезд пересекала железная дорога; а с севера на юг – большая и важная военная дорога, соединявшая Уральск с Бугурусланом. Железнодорожный вокзал находился примерно в полутора милях к югу от центра города. В полумиле к северу – река Самара, скорее, ручей, но достаточно быстрый, если вам вздумается пересечь его вплавь, и достаточно глубокий, чтобы доставить неудобства кавалерии. На одном берегу речки песчаная полоса была весьма широкой, что могло усложнить жизнь любым вооружённым силам, пытающимся перейти водную преграду. Берега на другой стороне были большей частью покрыты лесом, который тянулся параллельно реке. На некотором расстоянии от него, за деревьями, проходила одна из лучших дорог в округе. За дорогой возвышались невысокие холмы высотой от двухсот до трехсот футов, местами укрытые лесом до вершин, а метами – голые. Эти холмы были прорезаны многочисленными оврагами, и по некоторым из этих оврагов бежали дороги, идущие из деревень на плоскогорье.

Реку Самару пересекал один большой железный мост, – прямо на выезде из города. Мост и дороги, ведущие к нему, были с обеих сторон открыты для возможного пулеметного огня. Когда мы впервые услышали стрельбу, мы полагали, что атака пойдет по железной дороге, и что большевики сохранят контроль над холмами и мостом. Для нас это было важно потому, что в этом случае и детский дом, и центр нашей работы в городе Бузулук остались бы в одних руках.

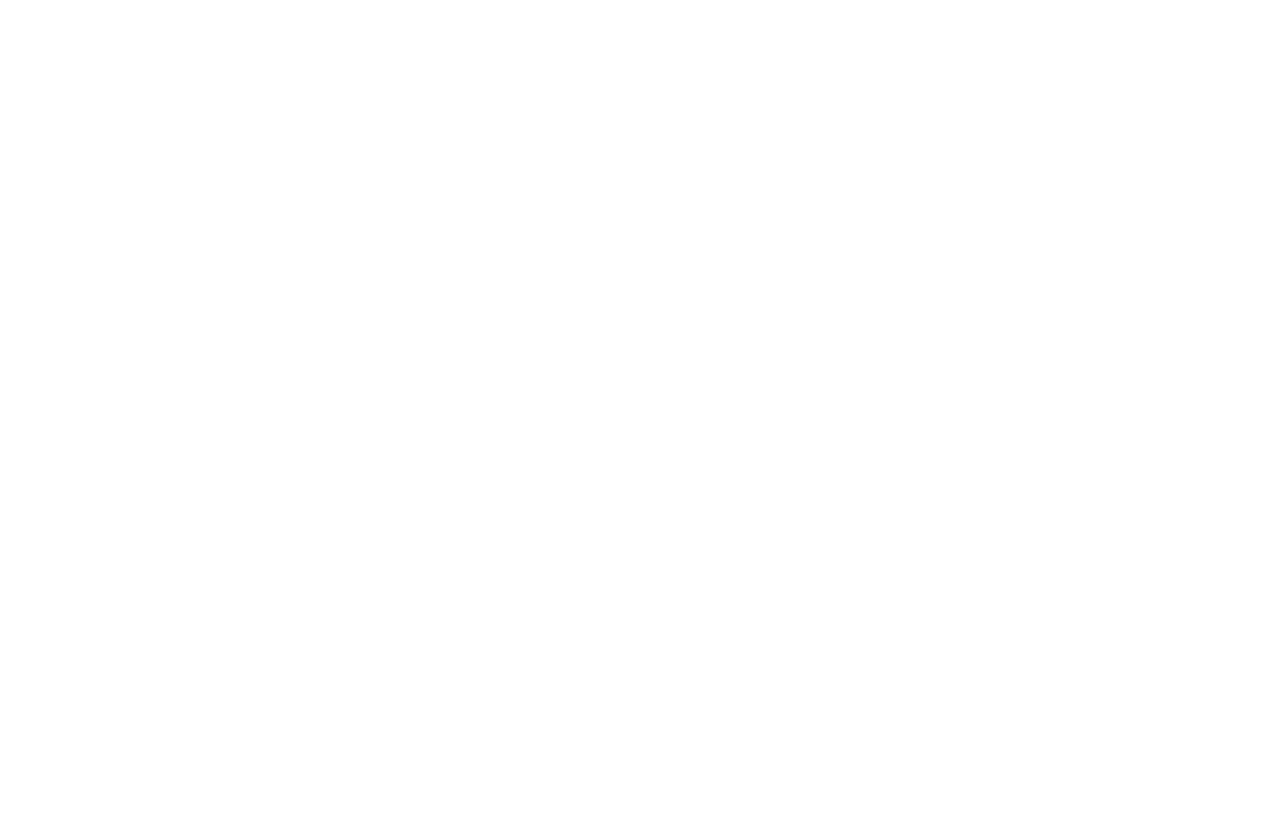

Спасо-Преображенский мужской монастырь, в котором был квакерский детский приют

© Ричард Килби

© Ричард Килби

В понедельник вечером, около семи часов, госпожа Рикман, мистер Кедди и пишущий эти строки отправились в крестьянской телеге по дороге, ведущий к мосту, и далее – в монастырский приют. На подъезде к мосту нас остановил часовой, который потребовал предъявить паспорта. Мы вручили ему удостоверения личности и рекомендательные письма, которые получили от большевистских властей. Охрана на мосту состояла из примерно двадцати человек. Наше прибытие отвлекло большинство из них от костра, и вокруг нас сомкнулась группа вооружённых людей, кто-то с гранатами и револьверами, кто-то – с куском хлеба, а некоторые и с тем, и с другим. Они спросили у нас, кто мы такие, что за мундиры надеты на нас, и почему хотим проехать за реку.

Мы кратко рассказали о той работе, которую мы проделали в районе за последние два года; но они, похоже, никогда не слышали об этом, и не поверили нам. Один человек сказал, что мы иностранцы, которые везут иностранное золото в помощь казакам. В тот момент, когда он это говорил, мы услышали винтовочные выстрелы с другого берега реки и свист пуль. Практически сразу же по мосту проскакал всадник и хриплым от страха голосом закричал: «В меня стреляли казаки!» Окружавшие нас солдаты сначала оцепенели от ужаса. Потом поднялась паника, военные забегали, как муравьи в потревоженном муравейнике. Однако те, кто остался стоять рядом с нами, уверенно заявили, что мы шпионы. Они стали требовать, чтобы старший, который скорее походил на председателя какого-то комитета, чем на командира, расстрелял нас. Казалось, что тот был в плену сомнений, и не знал, как поступить. В конце концов он отдал нас под охрану, состоявшую из четырёх пожилых и более уравновешенных человек, и передал им наши бумаги. Он черкнул записку, адресованную помощнику военного комиссара, с приказом определить нас в военную тюрьму.

Все четверо наших новых охранников, казалось, только обрадовались возможности покинуть пост, нахождение на котором становилось всё более опасным. Такой разворот событий способствовал росту их симпатии к нам, и доброжелательности. Мы втроём сели в крестьянскую телегу, где рядом с нами были уложены ручные гранаты со снятыми предохранителями, готовые к немедленному использованию. Четверо охранников уселись на углах телеги, свесив свои ноги, а их винтовки со штыками были направлены в воздух. Так мы и проехали по улице Бузулука, попадаясь на глаза многим нашим знакомым, которые хоть и узнавали нас, но предпочли воздержаться от демонстрации знакомства, чтобы и их не схватили.

Мы прибыли в штаб большевистской армии Бузулукского фронта. Одновременно с нашим прибытием к зданию привели ещё несколько татар – их поймали на другом мосту, примерно в десяти милях вверх по реке. Мы попросили о встрече с военным комиссаром, но нам сказали, что он исчез, и вот уже два дня о нём ни слуху, ни духу. Его работу пока выполняла его секретарь, очень способная замужняя женщина лет тридцати. Сначала решили разобраться с татарами. Она объяснила им, что в сопроводительном документе, присланном с места их пленения, говорилось о том, что их следует взять под стражу до тех пор, пока комиссар не вынесет приговор в отношении них. Она даже извинилась, что не может освободить их немедленно. Испуганные крестьяне вдруг залились слезами и стали умолять её проявить милосердие. Один из солдат, стоявший в комнате, подошел к одному из татар, и сказал мягким голосом: «Ничего, батя. Это всего на день или два, камера тут у нас неплохая, и кормят хорошо». В общем, их вывели, и было видно, что всем оставшимся в комнате было жалко татар.

Затем пришёл наш черёд, но секретаря отвлекли какие-то другие дела. И тут неподалёку от здания раздался взрыв. По-моему, это был первый снаряд, прилетевший в город. Очаровательная маленькая дочка секретаря, лет девяти, сидевшая до этого в одном из больших кожаных кресел, взяла маму за руку и защебетала: «Ой, мама, иди к окну, смотри, какую яму сделал снаряд». Мать посмотрела. Затем секретаря начали дёргать по мелочам какие-то деревенские ребята, дети красноармейца. Она сначала отвечала им, а потом с восхитительным тактом и решительностью велела им помолчать. В этот момент чуть дальше по улице взорвался ещё один снаряд, и девочка опять сказала: «Мама, подойди к окну, давай будем смотреть, как они прилетают».

Секретарь повернулся к нам и, закурив папиросу, прочитала наши документы, а также записанные карандашом каракули, присланные с места нашего задержания. Она сказала: «Мне очень жаль, но я не могу вас отпустить. Это дело комиссара, а он уехал. И в то же время мне очень не хочется сажать вас за решётку. Вы говорите, что занимались благотворительностью, и я вам верю. Если вы предоставите мне какие-то реальные доказательства тому, я отпущу вас условно-досрочно. Однако вы должны будете оставаться в своём доме, и я выделю человека для охраны».

Так что нам надо было предоставить доказательства. Мистер Кедди развернулся на стуле и посмотрел на часовых, рассевшихся в этой комнате прямо на столах. Те слюнявили самокрутки, болтали, играли в карты или читали. Один из них подошёл к нам, и мистер Кедди, узнав его, сказал: «Послушайте, ведь это вы обыскивали наш дом в ноябре прошлого года? Вы нашли там что-нибудь компрометирующее нас»? Человек ответил: «Я вас знаю, вы живёте в доме 27 на Оренбургской улице. Последние два года вы занимались благотворительностью для беженцев». Секретарь посчитала это достаточным, и велела нам немедленно отправляться домой. На этот раз наши знакомые из числа местного гражданского населения, увидев нас без охраны, уже не боялись признавать нас, и громко приветствовали.

Мы кратко рассказали о той работе, которую мы проделали в районе за последние два года; но они, похоже, никогда не слышали об этом, и не поверили нам. Один человек сказал, что мы иностранцы, которые везут иностранное золото в помощь казакам. В тот момент, когда он это говорил, мы услышали винтовочные выстрелы с другого берега реки и свист пуль. Практически сразу же по мосту проскакал всадник и хриплым от страха голосом закричал: «В меня стреляли казаки!» Окружавшие нас солдаты сначала оцепенели от ужаса. Потом поднялась паника, военные забегали, как муравьи в потревоженном муравейнике. Однако те, кто остался стоять рядом с нами, уверенно заявили, что мы шпионы. Они стали требовать, чтобы старший, который скорее походил на председателя какого-то комитета, чем на командира, расстрелял нас. Казалось, что тот был в плену сомнений, и не знал, как поступить. В конце концов он отдал нас под охрану, состоявшую из четырёх пожилых и более уравновешенных человек, и передал им наши бумаги. Он черкнул записку, адресованную помощнику военного комиссара, с приказом определить нас в военную тюрьму.

Все четверо наших новых охранников, казалось, только обрадовались возможности покинуть пост, нахождение на котором становилось всё более опасным. Такой разворот событий способствовал росту их симпатии к нам, и доброжелательности. Мы втроём сели в крестьянскую телегу, где рядом с нами были уложены ручные гранаты со снятыми предохранителями, готовые к немедленному использованию. Четверо охранников уселись на углах телеги, свесив свои ноги, а их винтовки со штыками были направлены в воздух. Так мы и проехали по улице Бузулука, попадаясь на глаза многим нашим знакомым, которые хоть и узнавали нас, но предпочли воздержаться от демонстрации знакомства, чтобы и их не схватили.

Мы прибыли в штаб большевистской армии Бузулукского фронта. Одновременно с нашим прибытием к зданию привели ещё несколько татар – их поймали на другом мосту, примерно в десяти милях вверх по реке. Мы попросили о встрече с военным комиссаром, но нам сказали, что он исчез, и вот уже два дня о нём ни слуху, ни духу. Его работу пока выполняла его секретарь, очень способная замужняя женщина лет тридцати. Сначала решили разобраться с татарами. Она объяснила им, что в сопроводительном документе, присланном с места их пленения, говорилось о том, что их следует взять под стражу до тех пор, пока комиссар не вынесет приговор в отношении них. Она даже извинилась, что не может освободить их немедленно. Испуганные крестьяне вдруг залились слезами и стали умолять её проявить милосердие. Один из солдат, стоявший в комнате, подошел к одному из татар, и сказал мягким голосом: «Ничего, батя. Это всего на день или два, камера тут у нас неплохая, и кормят хорошо». В общем, их вывели, и было видно, что всем оставшимся в комнате было жалко татар.

Затем пришёл наш черёд, но секретаря отвлекли какие-то другие дела. И тут неподалёку от здания раздался взрыв. По-моему, это был первый снаряд, прилетевший в город. Очаровательная маленькая дочка секретаря, лет девяти, сидевшая до этого в одном из больших кожаных кресел, взяла маму за руку и защебетала: «Ой, мама, иди к окну, смотри, какую яму сделал снаряд». Мать посмотрела. Затем секретаря начали дёргать по мелочам какие-то деревенские ребята, дети красноармейца. Она сначала отвечала им, а потом с восхитительным тактом и решительностью велела им помолчать. В этот момент чуть дальше по улице взорвался ещё один снаряд, и девочка опять сказала: «Мама, подойди к окну, давай будем смотреть, как они прилетают».

Секретарь повернулся к нам и, закурив папиросу, прочитала наши документы, а также записанные карандашом каракули, присланные с места нашего задержания. Она сказала: «Мне очень жаль, но я не могу вас отпустить. Это дело комиссара, а он уехал. И в то же время мне очень не хочется сажать вас за решётку. Вы говорите, что занимались благотворительностью, и я вам верю. Если вы предоставите мне какие-то реальные доказательства тому, я отпущу вас условно-досрочно. Однако вы должны будете оставаться в своём доме, и я выделю человека для охраны».

Так что нам надо было предоставить доказательства. Мистер Кедди развернулся на стуле и посмотрел на часовых, рассевшихся в этой комнате прямо на столах. Те слюнявили самокрутки, болтали, играли в карты или читали. Один из них подошёл к нам, и мистер Кедди, узнав его, сказал: «Послушайте, ведь это вы обыскивали наш дом в ноябре прошлого года? Вы нашли там что-нибудь компрометирующее нас»? Человек ответил: «Я вас знаю, вы живёте в доме 27 на Оренбургской улице. Последние два года вы занимались благотворительностью для беженцев». Секретарь посчитала это достаточным, и велела нам немедленно отправляться домой. На этот раз наши знакомые из числа местного гражданского населения, увидев нас без охраны, уже не боялись признавать нас, и громко приветствовали.

Фрэнк Кедди в Бузулуке на крыльце офиса первой квакерской миссии, улица Оренбургской, 27.

Снимок из архива библиотеки Friends House, London

Снимок из архива библиотеки Friends House, London

Это же здание. Сейчас его адрес – улица Ленина, 31. Фото: август 2019 года

В тот же вечер, около девяти часов, по городу проскакал всадник, который громко кричал, что на ночь все двери и окна должны быть закрыты, и что каждый, кого увидят на улице ночью, будет расстрелян на месте. Ни для кого не будет никаких исключений, никакие оправдания не помогут. День и ночь были очень жаркими, и духота в закрытом доме нам представлялась намного худшим злом, чем снаряды. Во вторник, около 4 часов утра, мы проснулись от грохота, который мы сначала приняли за землетрясение. Ярдах в ста пятидесяти вверх по улице большевики установили батарею, и начали стрелять. Сразу после артиллерийских взрывов мы услышали стрёкот пулемёта, установленного на деревянной башне примерно в ста ярдах от нас. В течение нескольких часов с этих двух точек – с перерывами – велась пальба. И более суток почти непрерывная стрельба велась по этим двум точкам. Время от времени мы слышали винтовочные выстрелы: стреляли то на улице, то у моста, который находился примерно в четверти мили от нас. Мы пришли к выводу, что казаки или чехи, должно быть, в понедельник днём завладели холмами, и обстреливали город и железнодорожную станцию. Около девяти часов мы узнали, что в домах запрещено зажигать свет, чтобы избежать пожаров в случае попадания снаряда в дом.

Мы слышали, что красноармейцы «прочёсывали город в поисках контрреволюционеров». В одном доме семейство, хорошо известное при старом режиме, укрылось в подвале. Один из красных встал у хода в подвал, и объявил: «Если вы сейчас же оттуда не выйдете, я брошу гранату». Первого же поднявшегося наверх человека они застрелили из револьвера. В другом доме, обитатели которого считались контрреволюционерами по причине своего положения при старом режиме, пришедшие солдаты потребовали выдать им бывших царских офицеров, или сообщить, где они сейчас находятся. Поскольку это семейство вот уже в течение нескольких дней не имели никаких новостей от тех, кого искали красные, и так как сами они не могли внести требуемый денежный залог, то старик, его жена и две молодые женщины, родственники этих офицеров, были выведены во двор, и там расстреляны.

Около полудня восемнадцать молодых красноармейцев, вооруженных винтовками, револьверами, ручными гранатами, саблями и штыками, вошли к нам во двор, вытащили свои револьверы и «накрыли нас». Они сказали, что, когда они шли по улице, в них стреляли, и теперь они намерены обыскать помещение. Наш большой задний двор был общим для нескольких домов, и наш дом они решили проверить последним. Молодые люди разделились на группки, в процессе обыска они входили и выходили из домов, ныряли в подвалы, заглядывали в конюшни, вели себя как мыши, выскочившие из тьмы на солнечный свет. В нашем доме было совершенно темно, потому что ставни и двери были плотно закрыты. Я распахнул заднюю дверь и сказал: «Можете обыскать все наши комнаты». Переход с яркого солнечного света в чёрный дверной проём походил на вход в мрачную пещеру. Один из солдат сказал мне: «Ладно, только ты иди первым». Я думаю, что он действительно боялся, потому что, когда я уже вошёл и стал зажигать свечи, он так и не переступил порога, не решаясь войти вовнутрь. Миссис Рикман, мисс Уэллс и мисс Паттисон стояли посреди двора, в то время как молодые красноармейцы довольно робко обходили их, не зная, что им делать в подобных обстоятельствах, но в то же время не желая и бездействовать. В конце концов они убрали свои револьверы, и встали в уголок, пытаясь свернуть дрожащими пальцами самокрутки и закурить. Каждый взрыв снаряда заставлял их сильно вздрагивать.

Глава нашей миссии, мистер Кедди, лучше всех владеющий русским языком, лично провёл нескольких молодых людей через нашу кладовую. Вдруг они заметили груду ящиков, доходившую почти до потолка. «Боеприпасы!!» «Нет, – сказал Кедди, – не боеприпасы. Это ящики с молоком». Для солдат это прозвучало как возмутительная ложь, так что один из молодых людей поднял винтовку и сказал: «Где это видано, чтобы молоко хранили в ящиках!» Мистер Кедди сказал: «Минуточку, позвольте мне взять коробку, и я вам всё покажу». Он взял один из ящиков, и оторвал верхние доски. «Вот и врёшь! Это ручные гранаты», – закричал солдат. «Нет, это молочные консервы». И, указав на штык бойца, Фрэнк Кедди предложил проткнуть одну из банок, чтобы убедиться, что внутри молоко. Солдаты отказались. Один из них сказал: «Ну, ладно, всё в порядке. Я слышал, что в Америке бывает молоко в банках». Затем вся группа собралась во дворе, и, после очередного предупреждения о том, что если кого-то из нас увидят на улице, то немедленно пристрелят, они вышли, и продолжили поиски в другом месте.

Минут через пять мы услышали выстрел, раздавшийся в доме напротив, и вскоре из двора выехала телега с трупом юноши лет восемнадцати; его застрелили за дерзость. Рядом с телегой шла его мать.

Когда обстрел усилился, и атакующей стороне стало ясно, что на нашей улице, неподалёку от нас находится батарея, когда снаряды стали ложиться всё ближе, мы сочли разумным спуститься в подвал. Он был очень большим, в нём смогли разместиться около пятидесяти человек. Там прятались два армянина, несколько евреев, два или три грека, один или два поляка, несколько литовцев, двое или трое военнопленных, несколько крестьян, мелкие лавочники, стоматолог и её ассистент-австрияк, украинский врач и, среди них, мы сами. Каждая семья приносила свои матрасы, один-два чемодана и самое ценное, свои специально благословленные иконы, полученные в день венчания. Перед иконами, расставленными у стены, горели лампадки, так что наш подвал стал похож на склеп храма Спаса в Царском Селе во время праздника. Люди вставали на колени перед святыми изображениями и шептали молитвы. [В Царском селе не было и нет Храма Спаса. Возможно, автор имел в виду Храм Спаса-на-Крови в Петрограде. – Комментарий переводчика]

Днём в дом по соседству попал снаряд, и он почти мгновенно сгорел. Ближе к ночи обстрел ослабел, поэтому мы решили переночевать в доме, хотя многие из нашей многонациональной группы предпочли оставаться в подвале. На следующее утро, около четырех часов, батарея, которая находилась чуть дальше по нашей улице, снова открыла огонь. Противник, расположившийся на холмах, казалось, пристреливался всё более точно, потому что мы слышали, что снаряды перелетают, тогда как раньше многие из них не долетали. Около шести часов начались уличные бои. Тогда-то мы и поняли, что в город вошли чехи. Прямо у нашей входной двери был поставлен пулемёт, направленный на улицу. Вскоре пулемёт переместили к станции, а его место занял тощий и усталый солдат, военнопленный, мадьяр, который, вероятно, вступил в Красную армию потому, что больше нигде он не мог кормиться. Он встал на перекрёстке, и тут пуля попала в гранату, висевшую у него на поясе, – жуткая смерть.

Около половины восьмого утра стрельба на своей улице затихла, хотя у вокзала и возле моста был слышен сильный шум. Когда мы пробрались к входной двери, чтобы подышать свежим воздухом, мы увидели трёх молодых людей в форме, прогуливающихся с винтовками по тротуару, в касках, слегка сдвинутых на затылок. По их спокойному поведению и лёгкой походке нам стало понятно, что эта армия была набрана из совершенно другой когорты, нежели наши недавние защитники. Солдаты негромко сказали нам, что они чехи. Они выглядели застенчивыми, и, казалось, сами осознавали тот факт, что с нами у них были профессиональные отношения, и что их профессия была неприятной, и миссия их ещё не была завершена.

В восемь часов мистер Кедди, мисс Уэллс и пишущий эти строки поехали на телеге в ту часть города, где жили беженцы. Мы стали свидетелями того, как плохо организованы были чехословаки и казаки: хотя чехи оккупировали Бузулук почти час назад, пушки на холмах по-прежнему всё ещё стреляли по городу. Мы подъехали к первому попавшемуся на нашем пути офицеру, и объяснили ему, что мы собираемся делать. Он обеспечил нас охраной. В кварталах, где жили беженцы мы узнали о том, что среди них оказалось лишь два человека с лёгкими ранениями, – хирургическое вмешательство не требовалось. Со всех сторон слышались просьбы выдать настойку валерианы, столь любимую всеми русскими, непрофессионалами и профессионалами, – лекарство для успокоения нервов. После того, как мы закончили медицинскую работу в квартале беженцев, нас отвезли домой – по-прежнему с охраной.

Мы слышали, что красноармейцы «прочёсывали город в поисках контрреволюционеров». В одном доме семейство, хорошо известное при старом режиме, укрылось в подвале. Один из красных встал у хода в подвал, и объявил: «Если вы сейчас же оттуда не выйдете, я брошу гранату». Первого же поднявшегося наверх человека они застрелили из револьвера. В другом доме, обитатели которого считались контрреволюционерами по причине своего положения при старом режиме, пришедшие солдаты потребовали выдать им бывших царских офицеров, или сообщить, где они сейчас находятся. Поскольку это семейство вот уже в течение нескольких дней не имели никаких новостей от тех, кого искали красные, и так как сами они не могли внести требуемый денежный залог, то старик, его жена и две молодые женщины, родственники этих офицеров, были выведены во двор, и там расстреляны.

Около полудня восемнадцать молодых красноармейцев, вооруженных винтовками, револьверами, ручными гранатами, саблями и штыками, вошли к нам во двор, вытащили свои револьверы и «накрыли нас». Они сказали, что, когда они шли по улице, в них стреляли, и теперь они намерены обыскать помещение. Наш большой задний двор был общим для нескольких домов, и наш дом они решили проверить последним. Молодые люди разделились на группки, в процессе обыска они входили и выходили из домов, ныряли в подвалы, заглядывали в конюшни, вели себя как мыши, выскочившие из тьмы на солнечный свет. В нашем доме было совершенно темно, потому что ставни и двери были плотно закрыты. Я распахнул заднюю дверь и сказал: «Можете обыскать все наши комнаты». Переход с яркого солнечного света в чёрный дверной проём походил на вход в мрачную пещеру. Один из солдат сказал мне: «Ладно, только ты иди первым». Я думаю, что он действительно боялся, потому что, когда я уже вошёл и стал зажигать свечи, он так и не переступил порога, не решаясь войти вовнутрь. Миссис Рикман, мисс Уэллс и мисс Паттисон стояли посреди двора, в то время как молодые красноармейцы довольно робко обходили их, не зная, что им делать в подобных обстоятельствах, но в то же время не желая и бездействовать. В конце концов они убрали свои револьверы, и встали в уголок, пытаясь свернуть дрожащими пальцами самокрутки и закурить. Каждый взрыв снаряда заставлял их сильно вздрагивать.

Глава нашей миссии, мистер Кедди, лучше всех владеющий русским языком, лично провёл нескольких молодых людей через нашу кладовую. Вдруг они заметили груду ящиков, доходившую почти до потолка. «Боеприпасы!!» «Нет, – сказал Кедди, – не боеприпасы. Это ящики с молоком». Для солдат это прозвучало как возмутительная ложь, так что один из молодых людей поднял винтовку и сказал: «Где это видано, чтобы молоко хранили в ящиках!» Мистер Кедди сказал: «Минуточку, позвольте мне взять коробку, и я вам всё покажу». Он взял один из ящиков, и оторвал верхние доски. «Вот и врёшь! Это ручные гранаты», – закричал солдат. «Нет, это молочные консервы». И, указав на штык бойца, Фрэнк Кедди предложил проткнуть одну из банок, чтобы убедиться, что внутри молоко. Солдаты отказались. Один из них сказал: «Ну, ладно, всё в порядке. Я слышал, что в Америке бывает молоко в банках». Затем вся группа собралась во дворе, и, после очередного предупреждения о том, что если кого-то из нас увидят на улице, то немедленно пристрелят, они вышли, и продолжили поиски в другом месте.

Минут через пять мы услышали выстрел, раздавшийся в доме напротив, и вскоре из двора выехала телега с трупом юноши лет восемнадцати; его застрелили за дерзость. Рядом с телегой шла его мать.

Когда обстрел усилился, и атакующей стороне стало ясно, что на нашей улице, неподалёку от нас находится батарея, когда снаряды стали ложиться всё ближе, мы сочли разумным спуститься в подвал. Он был очень большим, в нём смогли разместиться около пятидесяти человек. Там прятались два армянина, несколько евреев, два или три грека, один или два поляка, несколько литовцев, двое или трое военнопленных, несколько крестьян, мелкие лавочники, стоматолог и её ассистент-австрияк, украинский врач и, среди них, мы сами. Каждая семья приносила свои матрасы, один-два чемодана и самое ценное, свои специально благословленные иконы, полученные в день венчания. Перед иконами, расставленными у стены, горели лампадки, так что наш подвал стал похож на склеп храма Спаса в Царском Селе во время праздника. Люди вставали на колени перед святыми изображениями и шептали молитвы. [В Царском селе не было и нет Храма Спаса. Возможно, автор имел в виду Храм Спаса-на-Крови в Петрограде. – Комментарий переводчика]

Днём в дом по соседству попал снаряд, и он почти мгновенно сгорел. Ближе к ночи обстрел ослабел, поэтому мы решили переночевать в доме, хотя многие из нашей многонациональной группы предпочли оставаться в подвале. На следующее утро, около четырех часов, батарея, которая находилась чуть дальше по нашей улице, снова открыла огонь. Противник, расположившийся на холмах, казалось, пристреливался всё более точно, потому что мы слышали, что снаряды перелетают, тогда как раньше многие из них не долетали. Около шести часов начались уличные бои. Тогда-то мы и поняли, что в город вошли чехи. Прямо у нашей входной двери был поставлен пулемёт, направленный на улицу. Вскоре пулемёт переместили к станции, а его место занял тощий и усталый солдат, военнопленный, мадьяр, который, вероятно, вступил в Красную армию потому, что больше нигде он не мог кормиться. Он встал на перекрёстке, и тут пуля попала в гранату, висевшую у него на поясе, – жуткая смерть.

Около половины восьмого утра стрельба на своей улице затихла, хотя у вокзала и возле моста был слышен сильный шум. Когда мы пробрались к входной двери, чтобы подышать свежим воздухом, мы увидели трёх молодых людей в форме, прогуливающихся с винтовками по тротуару, в касках, слегка сдвинутых на затылок. По их спокойному поведению и лёгкой походке нам стало понятно, что эта армия была набрана из совершенно другой когорты, нежели наши недавние защитники. Солдаты негромко сказали нам, что они чехи. Они выглядели застенчивыми, и, казалось, сами осознавали тот факт, что с нами у них были профессиональные отношения, и что их профессия была неприятной, и миссия их ещё не была завершена.

В восемь часов мистер Кедди, мисс Уэллс и пишущий эти строки поехали на телеге в ту часть города, где жили беженцы. Мы стали свидетелями того, как плохо организованы были чехословаки и казаки: хотя чехи оккупировали Бузулук почти час назад, пушки на холмах по-прежнему всё ещё стреляли по городу. Мы подъехали к первому попавшемуся на нашем пути офицеру, и объяснили ему, что мы собираемся делать. Он обеспечил нас охраной. В кварталах, где жили беженцы мы узнали о том, что среди них оказалось лишь два человека с лёгкими ранениями, – хирургическое вмешательство не требовалось. Со всех сторон слышались просьбы выдать настойку валерианы, столь любимую всеми русскими, непрофессионалами и профессионалами, – лекарство для успокоения нервов. После того, как мы закончили медицинскую работу в квартале беженцев, нас отвезли домой – по-прежнему с охраной.

Джон Рикман и сотрудники квакерской миссии в Могутово.

© Частный архив семьи Рикманов

© Частный архив семьи Рикманов

С нами был молодой чех, который слышал, как мы расспрашивали беженцев в бараках, – этот парень выглядел застенчивым. Я сказал ему: «Вы, чехо-словаки, наберёте много пленных, и их окажется гораздо больше, чем вас самих». Он ответил: «Мы пленных не берём». Мы не поверили своим ушам. Мы попросили его повторить сказанное ещё раз, потому что это было непостижимо. «Ну – сказал он – конечно, мы отбираем мадьяр и немцев». Мы спросили его, а что же они делают с русскими. Он сказал: «Это зависит от обстоятельств». Мы сказали ему, что, если у них есть раненые чехи, которым мы можем помочь персональным уходом, лекарствами или перевязками, мы будем рады сделать это; но мы также сказали ему, что у нас не может быть ничего общего с людьми, которые ведут себя столь бесчеловечно. Он пожал плечами и сказал: «Это война».

Уличные бои продолжались кое-где около часа, а потом всё стихло. К половине одиннадцатого на улицах были вывешены объявления, подписанные военным комендантом города, в которых говорилось, что во второй половине дня будут выборы городского головы и совета. Мне сказали, что фразеология этих уведомлений была такая же, как и при старом режиме, и что местные жители в разговорах между собой отмечали, что это может вызвать отрицательную реакцию, и что из этого не выйдет ничего хорошего. Было бы несправедливо сказать, что общественные настроения в городе в те первые несколько часов чехословацкой оккупации делились на «за» или «против» нового порядка. На первый взгляд, глядя на то, что происходило на улицах или в трактирах можно было бы подумать, что кругом царило ликование по случаю новой власти. Состоятельные жители города впервые за много месяцев вышли в красивых нарядах. Весёлые зонтики и шёлковые одежды впервые в этом году давали возможность понять, кто тут богатый, а кто – бедный. И мы, думавшие, что в каждом, кто одет в простецкие одежды есть какое-то очарование, поняли, что всё изменилось гораздо больше, чем это могло показаться. Мы, которые работали с прежними властями, стремились улучшить ситуацию с больницами, школами и хозяйствами, задавались вопросом, что же случится с нашими партнёрами по этой работе, которые оставались на тех же должностях при сменяющих друг друга властях, и которые оставались на этой службе при полной поддержке населения, которые показывали явное рвение и способности. Слухи (казавшиеся достоверными, и появившиеся ещё до прихода чехов) о том, что все, кто сотрудничал с большевиками в каком бы то ни было качестве, будут расстреляны, привели к тому, что многие из тех, кто хорошо нам помогал, покинули город, уйдя со своих постов. Кто-то бежал вместе с отступающими большевистскими войсками, и таким образом, нас покинули наши лучшие, а порой, и худшие сотрудники, находившиеся на административных должностях. Мы, простые люди, почувствовали, что власть в свои руки взяли «реакционеры».

Около полудня по улицам проскакали казаки, они были встречены овациями состоятельных горожан, в то время как остальная публика смотрела на это без одобрения. Мисс К-а, русская девушка, которая жила и работала с нами в течение двух лет, и чьей честности мы безоговорочно доверяем, рассказала нам, что видела казака, который вёз по улице телегу с горой обезглавленных тел. Где мертвецы были преданы земле, мы не знаем. Я искал их среди сотен трупов большевиков, уложенных в поле для опознания родственниками. Днём в местной приходской церкви прошла благодарственная служба, на которой присутствовали казачьи и чешские офицеры, а также городской голова и совет (хотя никто не мог мне объяснить, кто же назначил этих чиновников). В церкви возносились молитвы и благодарения за то, что новые власти открыли её, и о том, чтобы страна избавилась от врага, и закон и порядок были бы восстановлены. Пока шла служба, тела большевиков лежали в поле у вокзала, и многие их родственники не осмеливались прийти на поиски, потому что боялись, что новые власти смогут приписать и их к сочувствующим большевикам и ассоциировать с свергнутой советской властью.

В четверг утром, через двадцать четыре часа после того, как город перешёл в руки чехов, я шёл проведать двух раненых пациентов в бараки, где проживали беженцы. Тут-то меня и арестовали чехи: они заподозрили, что я немецкий шпион. Неподалёку от них стояли несколько казаков, и чехи передали меня им. Те повезли меня на вокзал. По дороге я заговорил со своей охраной, спросил, не уральские ли они казаки. Они ответили, что это не моё дело. Я ответил, что это может очень скоро стать моим делом, потому что если бы среди них были уральцы, они смогли бы удостоверить мою личность, – меня хорошо знали в районе станицы Соболевской.

На станции меня отвели в маленькую комнатку, и уже сидя в ней, я услышал выстрелы – прямо за стеной, в маленьком дворике. Я сказал своему охраннику: «Неужели на этой станции все ещё идёт бой?» Он ответил: «Нет, всё мирно, боя нет. Мы расстреливаем пленных и шпионов». Я говорю: «А суд, что, проходит прямо на этой станции?» Он ответил: «Да, через минуту или две придёт офицер». За эти пару минут, пока я ждал, были расстреляны еще несколько человек.

Когда пришёл мой черёд, казаки отвели меня в кабинет, встав там по обе стороны от меня. Офицер повернулся к одному из них, и спросил: «Чего вы его сюда привели?» Казак ответил: «Нам его передали, – один из часовых счёл его немецким шпионом, и ещё он сказал мне, что, по его мнению, он меня узнал – якобы он был с большевиками заодно, и мог убежать из города во время зачистки».

Офицер повернулся ко мне и спросил: «Кто вы?»

Я ответил: «Англичанин».

Он сказал: «Ага, теперь и я вижу, что это ложь, потому что в этом районе нет англичан. Нам совершенно точно говорили, что здесь и близко нет союзников, но зато тут много немцев, которые попытаются прикинуться союзниками».

Я сказал: «Весьма сожалею, но вас неправильно информировали. Группа англичан живет и работает в Бузулукском уезде с лета 1916 года. Вот мой паспорт, выданный Британским Форин Офисом».

Он отказался взять паспорт, и сказал, что он уже вдоволь насмотрелся на поддельные документы. Я сказал ему, что могу предъявить в течение одного часа, если он даст мне охрану, ещё четыре британских паспорта и их владельцев, а также пять американцев с американскими паспортами. Он сказал: «Мне нет никакого дела до них. Но зато есть дело до вас, и только до вас, и все ваши рассказы о других паспортах меня совершенно не интересуют».

У меня был иной взгляд на ситуацию, поэтому я настаивал на своём. Я сказал ему, что мой паспорт был выдан в сентябре 1916 года, мистеру Уэлчу – в ноябре того же года, мистеру Кедди и мистеру Бейкеру – в следующем месяце; что специальный уполномоченный Британского Красного Креста вручил мне в посольстве Великобритании в Петрограде рекомендательное письмо в головной офис Российского Красного Креста, и что я получил от них удостоверение личности; что благодаря этому свидетельству я получил от Временного правительства разрешение на бесплатный проезд с почтовыми лошадьми по всему уезду.

Было заметно, что он раздражён. Я передал ему все документы, которые только что перечислил. Он даже не взглянул на них. Вместо этого он спросил меня, был ли я когда-нибудь в Германии, и если был, то когда. Я дал ему подробный отчёт о моем путешествии в 1914 году, который он счёл чрезвычайно подозрительным. Когда он спросил меня, не ехал ли я в 1916 году в Россию через Германию, я рассмеялся. Казалось, он чувствовал себя немного неловко из-за глупого вопроса, и, стремясь поправить ситуацию, решил посмотреть мой паспорт. Я молился, чтобы он не увидел на нём каких-либо пометок, которые большевики оставили на обратной стороне обложки. Проверив паспорт он просмотрел другие бумаги, и, после долгих раздумий сказал, что я могу идти домой. Я сказал ему, что меня это не вполне устраивает, и потребовал большего, чем просто его слова. Я попросил его выдать мне что-то такое, что помогло бы мне идти домой ничего не опасаясь. Он спросил, чего же я хочу, и я отвечал ему, что, поскольку чехи хватают всех, кого заподозрят в шпионаже, и обходятся без надлежащего судебного разбирательства, мне необходима надлежащая защита документом, написанным его рукой. В этой бумаге должно быть ясно сказано, что я могу беспрепятственно передвигаться и заниматься своими делами. Он немного поупрямился сначала, но в конце концов дал мне бумагу, о которой я его просил. Затем он сказал: «Доброго вам дня, сэр!» и отпустил меня. Но я не двинулся с места, а говорю: «Мне нужна ещё одна такая же справка и для моей жены». Он в ответ: «Хорошо, я впишу её имя в ваш документ». На что я ему: «Мы работаем в разных местах, и я обязан просить такую же защиту и для неё». Он выдал такой документ практически без возражений, и опять пожелал мне доброго дня. Я сказал ему, что я должен попросить назначить час и день приёма для остальных англичан и американцев – для получения аналогичных разрешений. Он, похоже, очень не хотел встречаться с англичанами и американцами, и сказал мне, что разрешения на них на всех он выдаст мне, на что я не преминул заметить, что я нахожу такого сорта договорённость не вполне удовлетворительной.

Уличные бои продолжались кое-где около часа, а потом всё стихло. К половине одиннадцатого на улицах были вывешены объявления, подписанные военным комендантом города, в которых говорилось, что во второй половине дня будут выборы городского головы и совета. Мне сказали, что фразеология этих уведомлений была такая же, как и при старом режиме, и что местные жители в разговорах между собой отмечали, что это может вызвать отрицательную реакцию, и что из этого не выйдет ничего хорошего. Было бы несправедливо сказать, что общественные настроения в городе в те первые несколько часов чехословацкой оккупации делились на «за» или «против» нового порядка. На первый взгляд, глядя на то, что происходило на улицах или в трактирах можно было бы подумать, что кругом царило ликование по случаю новой власти. Состоятельные жители города впервые за много месяцев вышли в красивых нарядах. Весёлые зонтики и шёлковые одежды впервые в этом году давали возможность понять, кто тут богатый, а кто – бедный. И мы, думавшие, что в каждом, кто одет в простецкие одежды есть какое-то очарование, поняли, что всё изменилось гораздо больше, чем это могло показаться. Мы, которые работали с прежними властями, стремились улучшить ситуацию с больницами, школами и хозяйствами, задавались вопросом, что же случится с нашими партнёрами по этой работе, которые оставались на тех же должностях при сменяющих друг друга властях, и которые оставались на этой службе при полной поддержке населения, которые показывали явное рвение и способности. Слухи (казавшиеся достоверными, и появившиеся ещё до прихода чехов) о том, что все, кто сотрудничал с большевиками в каком бы то ни было качестве, будут расстреляны, привели к тому, что многие из тех, кто хорошо нам помогал, покинули город, уйдя со своих постов. Кто-то бежал вместе с отступающими большевистскими войсками, и таким образом, нас покинули наши лучшие, а порой, и худшие сотрудники, находившиеся на административных должностях. Мы, простые люди, почувствовали, что власть в свои руки взяли «реакционеры».

Около полудня по улицам проскакали казаки, они были встречены овациями состоятельных горожан, в то время как остальная публика смотрела на это без одобрения. Мисс К-а, русская девушка, которая жила и работала с нами в течение двух лет, и чьей честности мы безоговорочно доверяем, рассказала нам, что видела казака, который вёз по улице телегу с горой обезглавленных тел. Где мертвецы были преданы земле, мы не знаем. Я искал их среди сотен трупов большевиков, уложенных в поле для опознания родственниками. Днём в местной приходской церкви прошла благодарственная служба, на которой присутствовали казачьи и чешские офицеры, а также городской голова и совет (хотя никто не мог мне объяснить, кто же назначил этих чиновников). В церкви возносились молитвы и благодарения за то, что новые власти открыли её, и о том, чтобы страна избавилась от врага, и закон и порядок были бы восстановлены. Пока шла служба, тела большевиков лежали в поле у вокзала, и многие их родственники не осмеливались прийти на поиски, потому что боялись, что новые власти смогут приписать и их к сочувствующим большевикам и ассоциировать с свергнутой советской властью.

В четверг утром, через двадцать четыре часа после того, как город перешёл в руки чехов, я шёл проведать двух раненых пациентов в бараки, где проживали беженцы. Тут-то меня и арестовали чехи: они заподозрили, что я немецкий шпион. Неподалёку от них стояли несколько казаков, и чехи передали меня им. Те повезли меня на вокзал. По дороге я заговорил со своей охраной, спросил, не уральские ли они казаки. Они ответили, что это не моё дело. Я ответил, что это может очень скоро стать моим делом, потому что если бы среди них были уральцы, они смогли бы удостоверить мою личность, – меня хорошо знали в районе станицы Соболевской.

На станции меня отвели в маленькую комнатку, и уже сидя в ней, я услышал выстрелы – прямо за стеной, в маленьком дворике. Я сказал своему охраннику: «Неужели на этой станции все ещё идёт бой?» Он ответил: «Нет, всё мирно, боя нет. Мы расстреливаем пленных и шпионов». Я говорю: «А суд, что, проходит прямо на этой станции?» Он ответил: «Да, через минуту или две придёт офицер». За эти пару минут, пока я ждал, были расстреляны еще несколько человек.

Когда пришёл мой черёд, казаки отвели меня в кабинет, встав там по обе стороны от меня. Офицер повернулся к одному из них, и спросил: «Чего вы его сюда привели?» Казак ответил: «Нам его передали, – один из часовых счёл его немецким шпионом, и ещё он сказал мне, что, по его мнению, он меня узнал – якобы он был с большевиками заодно, и мог убежать из города во время зачистки».

Офицер повернулся ко мне и спросил: «Кто вы?»

Я ответил: «Англичанин».

Он сказал: «Ага, теперь и я вижу, что это ложь, потому что в этом районе нет англичан. Нам совершенно точно говорили, что здесь и близко нет союзников, но зато тут много немцев, которые попытаются прикинуться союзниками».

Я сказал: «Весьма сожалею, но вас неправильно информировали. Группа англичан живет и работает в Бузулукском уезде с лета 1916 года. Вот мой паспорт, выданный Британским Форин Офисом».

Он отказался взять паспорт, и сказал, что он уже вдоволь насмотрелся на поддельные документы. Я сказал ему, что могу предъявить в течение одного часа, если он даст мне охрану, ещё четыре британских паспорта и их владельцев, а также пять американцев с американскими паспортами. Он сказал: «Мне нет никакого дела до них. Но зато есть дело до вас, и только до вас, и все ваши рассказы о других паспортах меня совершенно не интересуют».

У меня был иной взгляд на ситуацию, поэтому я настаивал на своём. Я сказал ему, что мой паспорт был выдан в сентябре 1916 года, мистеру Уэлчу – в ноябре того же года, мистеру Кедди и мистеру Бейкеру – в следующем месяце; что специальный уполномоченный Британского Красного Креста вручил мне в посольстве Великобритании в Петрограде рекомендательное письмо в головной офис Российского Красного Креста, и что я получил от них удостоверение личности; что благодаря этому свидетельству я получил от Временного правительства разрешение на бесплатный проезд с почтовыми лошадьми по всему уезду.

Было заметно, что он раздражён. Я передал ему все документы, которые только что перечислил. Он даже не взглянул на них. Вместо этого он спросил меня, был ли я когда-нибудь в Германии, и если был, то когда. Я дал ему подробный отчёт о моем путешествии в 1914 году, который он счёл чрезвычайно подозрительным. Когда он спросил меня, не ехал ли я в 1916 году в Россию через Германию, я рассмеялся. Казалось, он чувствовал себя немного неловко из-за глупого вопроса, и, стремясь поправить ситуацию, решил посмотреть мой паспорт. Я молился, чтобы он не увидел на нём каких-либо пометок, которые большевики оставили на обратной стороне обложки. Проверив паспорт он просмотрел другие бумаги, и, после долгих раздумий сказал, что я могу идти домой. Я сказал ему, что меня это не вполне устраивает, и потребовал большего, чем просто его слова. Я попросил его выдать мне что-то такое, что помогло бы мне идти домой ничего не опасаясь. Он спросил, чего же я хочу, и я отвечал ему, что, поскольку чехи хватают всех, кого заподозрят в шпионаже, и обходятся без надлежащего судебного разбирательства, мне необходима надлежащая защита документом, написанным его рукой. В этой бумаге должно быть ясно сказано, что я могу беспрепятственно передвигаться и заниматься своими делами. Он немного поупрямился сначала, но в конце концов дал мне бумагу, о которой я его просил. Затем он сказал: «Доброго вам дня, сэр!» и отпустил меня. Но я не двинулся с места, а говорю: «Мне нужна ещё одна такая же справка и для моей жены». Он в ответ: «Хорошо, я впишу её имя в ваш документ». На что я ему: «Мы работаем в разных местах, и я обязан просить такую же защиту и для неё». Он выдал такой документ практически без возражений, и опять пожелал мне доброго дня. Я сказал ему, что я должен попросить назначить час и день приёма для остальных англичан и американцев – для получения аналогичных разрешений. Он, похоже, очень не хотел встречаться с англичанами и американцами, и сказал мне, что разрешения на них на всех он выдаст мне, на что я не преминул заметить, что я нахожу такого сорта договорённость не вполне удовлетворительной.

Удостоверение.

© Музей города Доркинг (Великобритания)

© Музей города Доркинг (Великобритания)

Лидия Рикман.

© Частный архив семьи Рикманов

© Частный архив семьи Рикманов

Меня задержали ещё раз, в тот же самый день, но, благодаря новому документу, на этот раз я довольно быстро освободился. Насколько я помню, больше нас никто не беспокоил.

После того, как волна восхвалений и приветствий в адрес чехов поутихла, должное настроение у населения поддерживалось мероприятиями новой власти, которые, как многие говорили, хорошо смотрелась лишь на плакатах и прочих агитках. Рынки были «свободными», магазинам разрешалось продавать что угодно кому угодно по любой цене, и богатые снова чувствовали себя в своей тарелке. Но те, кто был победнее, ворчали, что от всего этого «процветания» им легче не стало. А мы, представители среднего класса (люди с профессиями), вместе с крестьянами и бедняками чувствовали, что при всем этом «порядке» скоро снова начнётся борьба за власть, которая делала бы то, чего желали мы, простые люди. Начальник нашей железнодорожной станции, один из самых крупных чиновников в нашем районе, в недавнем прошлом позиционировал себя как анти-большевика. Когда мы спросили его, что он думает о новом режиме, он воздержался от того, чтобы говорить, за он, или – против. Исходя из этого мы пришли к выводу, что новые власти либо не добились его одобрения, либо он их вполне одобряет, но тогда он опасался заявить об этом открыто, потому что понимал, что общественное мнение иное.

В те первые несколько дней чешской оккупации даже сама идея нового порядка была привлекательной. Почти все немного подустали от той чрезмерной активности и нетерпеливого стремления к сверкающим идеалам, что было при большевиках. Почти все, с кем мы встречались, чувствовали, что так или иначе большевики-то были правы, но что всем нам нужна была смена обстановки, нам требовался как бы небольшой отпуск, а затем мы сможем снова вернуться на работу бодрыми и счастливыми, чтобы взяться за решение задач по развитию физических, духовных и умственных ресурсов нашей страны – России. Мы все поняли, что большевизм в том виде, в каком мы тогда получили его в нашем уезде, нужно менять, но люди говорили, что эта перемена не должна быть внезапной. Когда мы спрашивали, как же тогда могли бы произойти изменения, нам отвечали, что делать это надо через выборы, делегируя в качестве потенциальных избранников разных представителей мудрых людей, которые не обязательно должны были быть антибольшевистски настроенными, но сами бы они постепенно изменяли бы большевистскую программу. Люди, как нам казалось, больше всего опасались острых конфликтов и догматических партийных программ.

Победа чехословацкого оружия на время убила большевизм, и новые власти правили в соответствии со своим видением так же жестоко, как и их предшественники при царизме. Были основания полагать, что новые власти решили, что теперь их власть над людьми незыблема. Люди вкусили свободы и видели, как стреляли в их сыновей, защищавших свободу. Для людей заявления и посулы нового правительства казались насмешкой. Народ желал изменить что-то в большевизме, потому что он был глупым и несвоевременным. Что касается новой власти, то она вызвала озлобление, потому что выглядела недоброй и эгоистичной, а посему должна была быть свергнутой.

После того, как волна восхвалений и приветствий в адрес чехов поутихла, должное настроение у населения поддерживалось мероприятиями новой власти, которые, как многие говорили, хорошо смотрелась лишь на плакатах и прочих агитках. Рынки были «свободными», магазинам разрешалось продавать что угодно кому угодно по любой цене, и богатые снова чувствовали себя в своей тарелке. Но те, кто был победнее, ворчали, что от всего этого «процветания» им легче не стало. А мы, представители среднего класса (люди с профессиями), вместе с крестьянами и бедняками чувствовали, что при всем этом «порядке» скоро снова начнётся борьба за власть, которая делала бы то, чего желали мы, простые люди. Начальник нашей железнодорожной станции, один из самых крупных чиновников в нашем районе, в недавнем прошлом позиционировал себя как анти-большевика. Когда мы спросили его, что он думает о новом режиме, он воздержался от того, чтобы говорить, за он, или – против. Исходя из этого мы пришли к выводу, что новые власти либо не добились его одобрения, либо он их вполне одобряет, но тогда он опасался заявить об этом открыто, потому что понимал, что общественное мнение иное.

В те первые несколько дней чешской оккупации даже сама идея нового порядка была привлекательной. Почти все немного подустали от той чрезмерной активности и нетерпеливого стремления к сверкающим идеалам, что было при большевиках. Почти все, с кем мы встречались, чувствовали, что так или иначе большевики-то были правы, но что всем нам нужна была смена обстановки, нам требовался как бы небольшой отпуск, а затем мы сможем снова вернуться на работу бодрыми и счастливыми, чтобы взяться за решение задач по развитию физических, духовных и умственных ресурсов нашей страны – России. Мы все поняли, что большевизм в том виде, в каком мы тогда получили его в нашем уезде, нужно менять, но люди говорили, что эта перемена не должна быть внезапной. Когда мы спрашивали, как же тогда могли бы произойти изменения, нам отвечали, что делать это надо через выборы, делегируя в качестве потенциальных избранников разных представителей мудрых людей, которые не обязательно должны были быть антибольшевистски настроенными, но сами бы они постепенно изменяли бы большевистскую программу. Люди, как нам казалось, больше всего опасались острых конфликтов и догматических партийных программ.

Победа чехословацкого оружия на время убила большевизм, и новые власти правили в соответствии со своим видением так же жестоко, как и их предшественники при царизме. Были основания полагать, что новые власти решили, что теперь их власть над людьми незыблема. Люди вкусили свободы и видели, как стреляли в их сыновей, защищавших свободу. Для людей заявления и посулы нового правительства казались насмешкой. Народ желал изменить что-то в большевизме, потому что он был глупым и несвоевременным. Что касается новой власти, то она вызвала озлобление, потому что выглядела недоброй и эгоистичной, а посему должна была быть свергнутой.

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ