Надежда Федотова, Андрей Митин

«Воспоминания старого врача»

Леонида Модестовича Кибардина

о работе в Бузулукском уезде

Леонида Модестовича Кибардина

о работе в Бузулукском уезде

Заслуженный врач РСФСР Леонид Модестович Кибардин родился 21 декабря 1881 года в городе Вятка (сейчас – Киров) в семье землемера. Через несколько лет семья Кибардиных переехала в Самару, где Леонид Модестович окончил мужскую гимназию, а затем поступил на медицинский факультет Казанского университета. Однокашником и другом его в годы учебы был Давид Самуилович Матульский, впоследствии известный бузулукский и самарский врач.

Во время учёбы работал на лечебно-продовольственном пункте в селе Дергачи Новоузенского уезда Самарской губернии, участвовал в ликвидации холеры и тифа в губернии.

После окончания университета служил земским врачом на Симском металлургическом заводе в Уфимской губернии. Участвовал в деятельности социал-демократов и эсеров, за что неоднократно подвергался арестам.

Во время учёбы работал на лечебно-продовольственном пункте в селе Дергачи Новоузенского уезда Самарской губернии, участвовал в ликвидации холеры и тифа в губернии.

После окончания университета служил земским врачом на Симском металлургическом заводе в Уфимской губернии. Участвовал в деятельности социал-демократов и эсеров, за что неоднократно подвергался арестам.

Леонид Модестович Кибардин

В 1909-1911 годах Леонид Модестович Кибардин служил земским врачом в селе Борском Бузулукского уезда Самарской губернии.

В годы Первой мировой и гражданской войн был фронтовым врачом, служил в госпиталях Киева и Москвы.

В 1926 году переехал в Иваново-Вознесенск (ныне – Иваново) и был назначен главным врачом областной центральной амбулатории, которая впоследствии стала центральной городской поликлиникой.

В 1930 году Леонид Модестович был назначен главным врачом 1-й городской больницы, которой руководил до 1953 года. В 1957 году при его участии в Иваново была открыта 7-я городская больница, которую он возглавлял до 1960 года.

Награждён орденами Ленина (1951), Трудового Красного Знамени (1943), медалями.

Умер 10 сентября 1966 года. Похоронен на кладбище Балино в городе Иваново.

Фото с сайта «Памятники архитектуры Ивановской области» и Сергея Каргапольцева с сайта «Пантеон России»

В начале 1960-х Леонид Модестович написал книгу «Полвека. Воспоминания старого врача», которая была издана в Ярославле Средне-Волжским книжным издательством в 1967 году.

Предлагаем нашим читателям главы из этой книги, рассказывающие об учебе в Самаре и о работе Леонида Модестовича Кибардина в Бузулуком уезде.

Предлагаем нашим читателям главы из этой книги, рассказывающие об учебе в Самаре и о работе Леонида Модестовича Кибардина в Бузулуком уезде.

***

Помню переезд всей семьи из Вятки в Самару. Сначала маленький пароходик с непонятным для меня названием «Иловатка», затем пересадка на Каме и наконец двухэтажный корабль-дворец, на котором нам, детишкам, всюду был открыт вход.

Отцу моему, по профессии землемеру, часто приходилось менять место службы. Семья у отца была немаленькой — трое сыновей и две дочери.

Первое серьезное горе посетило нашу семью, когда заболела пятилетняя сестренка Надя. Мать вначале пыталась лечить ее домашними средствами — смазывала заболевшее горлышко йодом, глицерином, но сестренке не полегчало. Приглашенный на дом врач Бодэ [Юлий Карлович Бодэ (1846-26.01.1916) в начале 1870х годов был городским врачом в Бузулуке, затем служил в Самаре. – Прим. ред.] — самарская известность — констатировал дифтерит, прописал какие-то полоскания и величественно отбыл. Сестренке становилось все хуже и хуже, пока она не задохнулась от опухоли — врач почему-то не счел необходимым прибегнуть к хирургическим средствам.

— Был бы я доктором, то непременно, непременно спас бы Надю! — глотая слезы, твердил я. Я возненавидел врачей типа Бодэ, которые так равнодушно относились к людскому несчастью. Понемногу из клубка этих противоречивых настроений выкристаллизовалось одно — хорошо бы стать таким всемогущим человеком: пришел к заболевшей девочке, осмотрел ее, выписал чудодейственное лекарство и через час-два можно играть с ней в пятнашки или мячик. Самая лучшая профессия — исцелять людей.

Уже будучи гимназистом, я подружился с Ваней Рокотовым, брат которого имел врачебный диплом. Забравшись с коленками на стулья, мы с огромным интересом рассматривали анатомические атласы и другие медицинские книги.

Интерес к этой науке не смог потушить даже наш гимназический врач Николай Александрович Ястребов. Однажды я решил спросить его о теории Мечникова. Он удивленно вскинул на меня черные маслянистые глаза и громко расхохотался. Я обиделся и повернулся, чтобы убежать от него, но Ястребов схватил за руку и участливо спросил:

— Скажи, дружок, а зачем тебе это надо? Ведь в программе Мечникова нет.

Запинаясь, я признался, что давно интересуюсь вопросами медицины и биологии.

— Вот чудак! — искренне изумился он.— Медицина от тебя никуда не уйдет. Пока ты молод, думай не о медицине, а бери от жизни все, что в ней лучшее.

Правда, сообразив, что такой пошловатый тон не годится в беседе с учеником шестого класса, он коротенько рассказал о фагоцитарной теории Мечникова.

От него узнал о моих увлечениях и директор гимназии Редников [Илья Николаевич Редников (1850–1905) автор первого словаря русских крылатых слов и выражений. – Прим. ред.]. Почти каждый раз, встречаясь со мной в коридорах училища, он благодушно спрашивал:

— Ну, как успеваешь, будущий Гиппократ?

В его устах это был самый большой комплимент. Он преподавал древнегреческий язык и знал его в совершенстве, так же, как и все, связанное с античной историей. Его увлечение греческим доходило до абсурда. Так, он издал за свой счет сборник пословиц и афоризмов великих людей более поздних эпох, чем античная, в переводе на древнегреческий. В частности, зачем-то в этот сборник попали цитаты из гоголевских «Мертвых душ».

Не буду повторять общеизвестных жалоб на засилье в старой гимназии древних языков — греческого и латинского. Но зубрежка латыни в гимназические годы принесла мне большие «проценты» позднее, во время учебы на медицинском факультете.

Наш город — Самара — был приписан к Казанскому учебному округу, поэтому мне и товарищам по выпуску пришлось подавать заявление в Казанский университет. Не помню, велик ли был конкурс в 1900 году, но все шестеро моих одноклассников были зачислены студентами первого курса медицинского факультета.

***

Вернувшись домой, в Самару, я увидел на столе приглашение председателя Бузулукской уездной земской управы Жданова занять должность врача-хирурга больницы в селе Борском.

В Самаре меня ничто не задерживало, и я тотчас же сел на поезд. К сожалению, я не заглянул в календарь и приехал в Бузулук в воскресенье — «неприсутственный день». Я решил пойти прямо на дом к своему нанимателю.

На звонок вышла дама средних лет, одетая в домашний капот, повязанный кухонным фартуком. Руки ее были покрыты мукой, очевидно, она готовила тесто.

Выслушав меня, она повернулась к дверям одной из комнат и властно крикнула:

– Тишка! К тебе!

Из комнаты выскочил русоволосый моложавый мужчина и приветливым тоном осведомился — кто я и что мне нужно. Услышав мою фамилию, он схватил меня за руку и потащил в свой кабинет.

– Наслышаны о вас от господина Ромодановского [Владимир Константинович Ромодановский (20.10.1866 – после 1915), гласный Самарского губернского земского собрания от Самарского уезда, член губернской земской управы, нанимавший Л.М. Кибардина на работу Новоузенский уезд за несколько лет до описываемых событий. – Прим. ред.] и давно ожидаем...

Я еще ничего не успел ответить, а он уже продолжал:

– Знаете, больница здесь неплохая. И Топорнин — врач хороший. Но ему — за шестьдесят. Малость поустарел, да и в хирургии не силен. А вы помоложе, стало быть, посмелее.

И тут же засмеялся заливчатым смехом:

– Кстати о Топорнине, Михаиле Алексеевиче [Михаил Алексеевич Топорнин (1849-1921), земский врач в селе Борское с 1890 по 1921 год. – Прим. ред.] На вид он человек суровый, но любит посмеяться, особенно над глупыми бабами. Те его не очень жалуют, за это и прозвали пересмешником. Характер у него неровный. Да и как быть ровному — сами посудите. Жена у него моложе лет на двадцать, но вечно хандрит, сказывается больной, прикована к постели. По-моему, блажит баба, да как это определишь. Ну, старик возле нее — как у малого ребенка. Вот и запустил больничное хозяйство. Вы так потихоньку, полегоньку, не обижая старика, прибирайте к рукам это хозяйство. Жалко старика, но и больницу нельзя запускать.

Прошло с той поры более полувека. В наше время все еще возникают споры, как изучать кадры — по анкетам или по личным впечатлениям.

Старые земцы, как бы там их не оценивать, знали о нас, своих служащих, всю подноготную, конечно, не по анкетам.

Тут же, не давая мне опамятоваться, Жданов сказал:

– И о вас мне все известно. Так что хитрить не будем. Утверждают, что вы человек на подозрении, будто бы числятся за вами какие-то грешки по пятому году. Откровенно говоря, мне наплевать на это. Нам нужны работники, а не служаки. Вам, наверно, сказали, что я крупный помещик, близок к «Союзу русского народа». Ну и что? Я, не задумываясь, променяю десяток дуботолов из этой организации на одного «красного», если тот честен, энергичен, знает дело, любит его.

Помню переезд всей семьи из Вятки в Самару. Сначала маленький пароходик с непонятным для меня названием «Иловатка», затем пересадка на Каме и наконец двухэтажный корабль-дворец, на котором нам, детишкам, всюду был открыт вход.

Отцу моему, по профессии землемеру, часто приходилось менять место службы. Семья у отца была немаленькой — трое сыновей и две дочери.

Первое серьезное горе посетило нашу семью, когда заболела пятилетняя сестренка Надя. Мать вначале пыталась лечить ее домашними средствами — смазывала заболевшее горлышко йодом, глицерином, но сестренке не полегчало. Приглашенный на дом врач Бодэ [Юлий Карлович Бодэ (1846-26.01.1916) в начале 1870х годов был городским врачом в Бузулуке, затем служил в Самаре. – Прим. ред.] — самарская известность — констатировал дифтерит, прописал какие-то полоскания и величественно отбыл. Сестренке становилось все хуже и хуже, пока она не задохнулась от опухоли — врач почему-то не счел необходимым прибегнуть к хирургическим средствам.

— Был бы я доктором, то непременно, непременно спас бы Надю! — глотая слезы, твердил я. Я возненавидел врачей типа Бодэ, которые так равнодушно относились к людскому несчастью. Понемногу из клубка этих противоречивых настроений выкристаллизовалось одно — хорошо бы стать таким всемогущим человеком: пришел к заболевшей девочке, осмотрел ее, выписал чудодейственное лекарство и через час-два можно играть с ней в пятнашки или мячик. Самая лучшая профессия — исцелять людей.

Уже будучи гимназистом, я подружился с Ваней Рокотовым, брат которого имел врачебный диплом. Забравшись с коленками на стулья, мы с огромным интересом рассматривали анатомические атласы и другие медицинские книги.

Интерес к этой науке не смог потушить даже наш гимназический врач Николай Александрович Ястребов. Однажды я решил спросить его о теории Мечникова. Он удивленно вскинул на меня черные маслянистые глаза и громко расхохотался. Я обиделся и повернулся, чтобы убежать от него, но Ястребов схватил за руку и участливо спросил:

— Скажи, дружок, а зачем тебе это надо? Ведь в программе Мечникова нет.

Запинаясь, я признался, что давно интересуюсь вопросами медицины и биологии.

— Вот чудак! — искренне изумился он.— Медицина от тебя никуда не уйдет. Пока ты молод, думай не о медицине, а бери от жизни все, что в ней лучшее.

Правда, сообразив, что такой пошловатый тон не годится в беседе с учеником шестого класса, он коротенько рассказал о фагоцитарной теории Мечникова.

От него узнал о моих увлечениях и директор гимназии Редников [Илья Николаевич Редников (1850–1905) автор первого словаря русских крылатых слов и выражений. – Прим. ред.]. Почти каждый раз, встречаясь со мной в коридорах училища, он благодушно спрашивал:

— Ну, как успеваешь, будущий Гиппократ?

В его устах это был самый большой комплимент. Он преподавал древнегреческий язык и знал его в совершенстве, так же, как и все, связанное с античной историей. Его увлечение греческим доходило до абсурда. Так, он издал за свой счет сборник пословиц и афоризмов великих людей более поздних эпох, чем античная, в переводе на древнегреческий. В частности, зачем-то в этот сборник попали цитаты из гоголевских «Мертвых душ».

Не буду повторять общеизвестных жалоб на засилье в старой гимназии древних языков — греческого и латинского. Но зубрежка латыни в гимназические годы принесла мне большие «проценты» позднее, во время учебы на медицинском факультете.

Наш город — Самара — был приписан к Казанскому учебному округу, поэтому мне и товарищам по выпуску пришлось подавать заявление в Казанский университет. Не помню, велик ли был конкурс в 1900 году, но все шестеро моих одноклассников были зачислены студентами первого курса медицинского факультета.

***

Вернувшись домой, в Самару, я увидел на столе приглашение председателя Бузулукской уездной земской управы Жданова занять должность врача-хирурга больницы в селе Борском.

В Самаре меня ничто не задерживало, и я тотчас же сел на поезд. К сожалению, я не заглянул в календарь и приехал в Бузулук в воскресенье — «неприсутственный день». Я решил пойти прямо на дом к своему нанимателю.

На звонок вышла дама средних лет, одетая в домашний капот, повязанный кухонным фартуком. Руки ее были покрыты мукой, очевидно, она готовила тесто.

Выслушав меня, она повернулась к дверям одной из комнат и властно крикнула:

– Тишка! К тебе!

Из комнаты выскочил русоволосый моложавый мужчина и приветливым тоном осведомился — кто я и что мне нужно. Услышав мою фамилию, он схватил меня за руку и потащил в свой кабинет.

– Наслышаны о вас от господина Ромодановского [Владимир Константинович Ромодановский (20.10.1866 – после 1915), гласный Самарского губернского земского собрания от Самарского уезда, член губернской земской управы, нанимавший Л.М. Кибардина на работу Новоузенский уезд за несколько лет до описываемых событий. – Прим. ред.] и давно ожидаем...

Я еще ничего не успел ответить, а он уже продолжал:

– Знаете, больница здесь неплохая. И Топорнин — врач хороший. Но ему — за шестьдесят. Малость поустарел, да и в хирургии не силен. А вы помоложе, стало быть, посмелее.

И тут же засмеялся заливчатым смехом:

– Кстати о Топорнине, Михаиле Алексеевиче [Михаил Алексеевич Топорнин (1849-1921), земский врач в селе Борское с 1890 по 1921 год. – Прим. ред.] На вид он человек суровый, но любит посмеяться, особенно над глупыми бабами. Те его не очень жалуют, за это и прозвали пересмешником. Характер у него неровный. Да и как быть ровному — сами посудите. Жена у него моложе лет на двадцать, но вечно хандрит, сказывается больной, прикована к постели. По-моему, блажит баба, да как это определишь. Ну, старик возле нее — как у малого ребенка. Вот и запустил больничное хозяйство. Вы так потихоньку, полегоньку, не обижая старика, прибирайте к рукам это хозяйство. Жалко старика, но и больницу нельзя запускать.

Прошло с той поры более полувека. В наше время все еще возникают споры, как изучать кадры — по анкетам или по личным впечатлениям.

Старые земцы, как бы там их не оценивать, знали о нас, своих служащих, всю подноготную, конечно, не по анкетам.

Тут же, не давая мне опамятоваться, Жданов сказал:

– И о вас мне все известно. Так что хитрить не будем. Утверждают, что вы человек на подозрении, будто бы числятся за вами какие-то грешки по пятому году. Откровенно говоря, мне наплевать на это. Нам нужны работники, а не служаки. Вам, наверно, сказали, что я крупный помещик, близок к «Союзу русского народа». Ну и что? Я, не задумываясь, променяю десяток дуботолов из этой организации на одного «красного», если тот честен, энергичен, знает дело, любит его.

Евграф Андреевич Жданов с женой Анной Спиридоновной, в девичестве Карповой

Позже мне рассказывали, что Жданов был помещиком средней руки, но женился удачно на «своей Веронике», которая принесла ему двести тысяч рублей приданого, не считая барского дома в уездном городе. Пренебрежительное отношение к себе со стороны жены он терпел, поскольку — по собственной вине — остался недоучкой, а «Вероника» кончила Смольный институт с шифром и отлично владела тремя иностранными языками.

– Вот и гожусь только в председатели земской управы, раз никакой другой специальности не заполучил,— добродушно посмеивался он над собой.

Я уже поднялся, чтобы распрощаться с хозяином, как раздался женский грудной голос:

– Тишка, пирог готов! Зови гостя к чаю.

– Слышите? Это моя хозяйка. Она почему-то величает меня Тишкой, хотя меня по-православному крестили Евграфом. Евграф Андреевич. Но я не протестую. Хоть горшком называй, только в печку не ставь.

Он рассмеялся, но опасливо добавил:

– Не вздумайте отказываться от приглашения. На всю жизнь останетесь ее личным врагом. Она у меня — боярыня, ей никто в Бузулуке перечить не может.

Через неделю я уже был в Борском и представлял Михаилу Алексеевичу Топорнину свои «верительные грамоты». Он был уже осведомлен о моем назначении и принял ласково и радушно, хотя и не преминул сострить по поводу моего щуплого вида и невысокого роста.

– Стол-то у нас операционный немного высоковат, ну да мы скамеечку под ноги подставлять будем.

Действительно, рядом с высоким Топорниным я казался чуть ли не мальчиком. Нас и прозвали антиподами. К тому же он был седой как лунь, а я обладал шапкой густых, рыжеватых кудрей. Он ходил в синих очках, а я никогда не нуждался в окулярах. Разница в годах не помешала нам подружиться и найти общий язык. В первый же день приезда он познакомил меня и со своей больной женой.

– Вот и гожусь только в председатели земской управы, раз никакой другой специальности не заполучил,— добродушно посмеивался он над собой.

Я уже поднялся, чтобы распрощаться с хозяином, как раздался женский грудной голос:

– Тишка, пирог готов! Зови гостя к чаю.

– Слышите? Это моя хозяйка. Она почему-то величает меня Тишкой, хотя меня по-православному крестили Евграфом. Евграф Андреевич. Но я не протестую. Хоть горшком называй, только в печку не ставь.

Он рассмеялся, но опасливо добавил:

– Не вздумайте отказываться от приглашения. На всю жизнь останетесь ее личным врагом. Она у меня — боярыня, ей никто в Бузулуке перечить не может.

Через неделю я уже был в Борском и представлял Михаилу Алексеевичу Топорнину свои «верительные грамоты». Он был уже осведомлен о моем назначении и принял ласково и радушно, хотя и не преминул сострить по поводу моего щуплого вида и невысокого роста.

– Стол-то у нас операционный немного высоковат, ну да мы скамеечку под ноги подставлять будем.

Действительно, рядом с высоким Топорниным я казался чуть ли не мальчиком. Нас и прозвали антиподами. К тому же он был седой как лунь, а я обладал шапкой густых, рыжеватых кудрей. Он ходил в синих очках, а я никогда не нуждался в окулярах. Разница в годах не помешала нам подружиться и найти общий язык. В первый же день приезда он познакомил меня и со своей больной женой.

Михаил Алексеевич Топорнин с женой Надеждой Александровной, в девичестве Сапрыкиной.

Фото предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

Фото предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

Надежда Александровна [20.08.1871 — 1956, дочь крупного землевладельца Александра Павловича Сапрыкина. – Прим. ред.] лежала на диване и болезненно морщилась.

– Головная боль, — предупредил меня Топорнин.

Около нее лежали книги... медицинского содержания.

Очень мнительная, она находила у себя симптомы тех заболеваний, о которых прочитала в последней книжке. Разубедить ее стоило больших трудов. Назвать Топорнину обычной мещанкой мешало ее равнодушие к бытовым деталям, ее увлечение живописью. В короткие промежутки между приступами истинных и мнимых болезней она выходила на этюды. Стены их квартиры были увёшаны картинами, не только вполне грамотными по технике, но и исполненными настроения.

– Головная боль, — предупредил меня Топорнин.

Около нее лежали книги... медицинского содержания.

Очень мнительная, она находила у себя симптомы тех заболеваний, о которых прочитала в последней книжке. Разубедить ее стоило больших трудов. Назвать Топорнину обычной мещанкой мешало ее равнодушие к бытовым деталям, ее увлечение живописью. В короткие промежутки между приступами истинных и мнимых болезней она выходила на этюды. Стены их квартиры были увёшаны картинами, не только вполне грамотными по технике, но и исполненными настроения.

Надежда Александровна Топорнина не только хорошо рисовала, но и писала стихи. В семье потомков хранится тетрадь с её поэзией. Вот, например, одно из стихотворений, посвященных мужу, Михаилу Алексеевичу Топорнину:

«М.А.Т.

Мой муж, представьте господа,

Был верно бешеный всегда.

Он дома так всех костерит,

Везде и всем чертей дарит.

Беги из дома хоть да плачь –

Сбесился земский барский врач.

Предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

«М.А.Т.

Мой муж, представьте господа,

Был верно бешеный всегда.

Он дома так всех костерит,

Везде и всем чертей дарит.

Беги из дома хоть да плачь –

Сбесился земский барский врач.

Предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

Больница, которой тогда гордилось земство, была построена на скорую руку. Хирургического блока не выделено, существовала маленькая перевязочная, где Михаил Алексеевич и «вспарывал», как он выражался, нарывы. Несколько месяцев я вынашивал план перестройки больницы, но боялся показать Топорнину, зная его колючий, насмешливый характер. К моему удивлению, после внимательного изучения эскизов чертежей он сказал:

– Ну что ж, батенька, добре. Новые люди, новые времена. Так оно и должно быть. Валяйте, хлопочите у Тишки денег на ремонты и пристройку. Я все бумаги подпишу.

После небольшой паузы он усмехнулся и начал вспоминать.

– Приехал я, дружок, в Борское тридцать пять лет тому назад. Молодой был, горячий, желания работать хоть отбавляй. А вся больничка — вот этот домик, где ныне живут фельдшер и акушерка. В домике — приемная да стационар на пять коек. Думаю, где тут развертывать работу! Оказалось и той площади избыток. В амбулаторию приходило от силы восемь-десять человек, преимущественно мужиков. Женщины заглядывали редко-редко. Стационар всегда пустовал. Население обращалось к знахарям, бабкам, повитухам, а к нам, врачам,— никакого доверия. Придет какая-нибудь тетка Агафья:

– Дохтур, в грудях теснит.

Надо ее прослушать, а тебе в ответ:

– Ишь, охальник, захотел, чтобы я, мужняя жена, разделась. Коли ты, дохтур, ученый и лечи так, меня не трогая.

Никакие убеждения не действовали, и постепенно я стал лечить «облегченным способом», как ротные фельдшера: «кто с животом — направо, а с головой — налево».

Назначу порошки или соответствующие капли — и идите с богом. За иным тяжелым больным надо бы понаблюдать в стационаре. Так верите — за каждый день лежания в больнице больному гривенник из собственного кармана выплачивал. Да и то не каждый больной соглашался. Молодые женщины говорили: «Хоть рупь платите, все равно не останусь у вас в больнице».

Вот тут и поднимает настроение злодейка с наклейкой. Фельдшер был пьянчуга и меня пристрастил к водочке. Такое же положение было у врача на соседнем участке — Плешивцева. Не поверите — был такой случай, приехал он ко мне в гости на три дня и ни разу не мог со мной встретиться. Было так — застал он меня спящим после возлияния непробудным сном. Будил, будил он меня, тряс всячески, но бесполезно. Пошарил в буфете, нашел коллекцию бутылок и начал их опустошать. Свалился сам с ног и заснул рядом, на кушетке. К тому времени я проснулся, увидел товарища, давай его трясти, толкать. Не помогло, с досады хватил чистого спирта и снова заснул. Потом Плешивцев проснулся и снова меня сонным обнаружил. Короче говоря, так, не свидевшись, он через три дня и уехал от меня.

Потом, конечно, остепенились. Его одна вдовушка к рукам прибрала, а я вот встретил Надю.

Не сразу рассказал старый врач все подробности своей тридцатилетней страды в Борском. Иногда после приема Михаил Алексеевич возвращался к рассказам о своем прошлом.

— Надоела мне больничка с пятью койками, — как-то начал он.—Да и люди попривыкли ко мне — стали больше доверять, чаще заглядывать. Захотелось размахнуться пошире. В земстве поддержали мою мысль. А теперь вот и мое творение вас не устраивает, как меня когда-то пятикоечный покой... Но тогда, шутка ли, — участковая больница на 62 койки. По сути дела — она межучастковая. Теперь, с вашим приездом, нужно и хирургическое отделение. А то ведь для всякой серьезной операции направлял больных в Бузулук, в уездную больницу, за пятьдесят верст, а то и прямо в губернию — в Самару — за сто с лишним верст.

Мой проект в уездном земстве, после небольшой задержки, утвердили. На ремонт здания, пристройку, на приобретение хирургического инвентаря и оборудования отпустили около десяти тысяч рублей.

Дни летели, как падающие листья. То прием больных, то расчеты с подрядчиками, то разговоры с рабочими, но к осени пристройка была готова.

Первые операции прошли удачно, и от больных не стало отбоя. Правда, пришлось немало повозиться с обучением своих помощников. Молодой фельдшер Шерстобитов никак не мог освоить технику усыпления оперируемых. Нередко приходилось вследствие неправильно определенной им дозы хлороформа выводить больного из состояния асфиксии (удушья). Огромных усилий стоило приучить его «по-хирургически» мыть руки перед операцией и вообще соблюдать правила асептики.

В округе обо мне уже прошел слух, как об операторе легкой руки. Старухи называли меня «анпиратором». Но так же быстро можно было и потерять завоеванную репутацию.

Однажды к нам привезли из соседнего села Заплавного, отстоящего на 10 километров от Борского, больного с заворотом кишок. Живот был вздут, при малейшем прикосновении к нему больной вздрагивал. Он буквально умолял немедленно разрезать живот или просто зарезать, чтобы избавиться от невыносимых страданий. Он мучился уже пять дней.

Для врача было ясно: перитонит, на благополучный исход нет никаких надежд. Но что было делать — я согласился произвести эту операцию. При вскрытии брюшины я обнаружил омертвевшую вследствие перекручивания ободочную кишку и начавшийся гнойный перитонит. Как ни тяжело было состояние больного, все же операцию мы завершили, удалив большой отрезок кишки и оставив в животе марлевые турунды для отсоса гноя.

Больной почувствовал облегчение и, придя в себя, благодарил меня за помощь. Однако через два дня он все же скончался от гнойного перитонита при явлениях нарастающей сердечной слабости.

Сиделки передавали деревенские пересуды обо мне:

— Хитер наш анпиратор — вырезал Пахомычу все кишки, натолкал в живот ваты и сказал: живи, мол. Да разве с ватой взамен кушок жить будешь!

– Ну что ж, батенька, добре. Новые люди, новые времена. Так оно и должно быть. Валяйте, хлопочите у Тишки денег на ремонты и пристройку. Я все бумаги подпишу.

После небольшой паузы он усмехнулся и начал вспоминать.

– Приехал я, дружок, в Борское тридцать пять лет тому назад. Молодой был, горячий, желания работать хоть отбавляй. А вся больничка — вот этот домик, где ныне живут фельдшер и акушерка. В домике — приемная да стационар на пять коек. Думаю, где тут развертывать работу! Оказалось и той площади избыток. В амбулаторию приходило от силы восемь-десять человек, преимущественно мужиков. Женщины заглядывали редко-редко. Стационар всегда пустовал. Население обращалось к знахарям, бабкам, повитухам, а к нам, врачам,— никакого доверия. Придет какая-нибудь тетка Агафья:

– Дохтур, в грудях теснит.

Надо ее прослушать, а тебе в ответ:

– Ишь, охальник, захотел, чтобы я, мужняя жена, разделась. Коли ты, дохтур, ученый и лечи так, меня не трогая.

Никакие убеждения не действовали, и постепенно я стал лечить «облегченным способом», как ротные фельдшера: «кто с животом — направо, а с головой — налево».

Назначу порошки или соответствующие капли — и идите с богом. За иным тяжелым больным надо бы понаблюдать в стационаре. Так верите — за каждый день лежания в больнице больному гривенник из собственного кармана выплачивал. Да и то не каждый больной соглашался. Молодые женщины говорили: «Хоть рупь платите, все равно не останусь у вас в больнице».

Вот тут и поднимает настроение злодейка с наклейкой. Фельдшер был пьянчуга и меня пристрастил к водочке. Такое же положение было у врача на соседнем участке — Плешивцева. Не поверите — был такой случай, приехал он ко мне в гости на три дня и ни разу не мог со мной встретиться. Было так — застал он меня спящим после возлияния непробудным сном. Будил, будил он меня, тряс всячески, но бесполезно. Пошарил в буфете, нашел коллекцию бутылок и начал их опустошать. Свалился сам с ног и заснул рядом, на кушетке. К тому времени я проснулся, увидел товарища, давай его трясти, толкать. Не помогло, с досады хватил чистого спирта и снова заснул. Потом Плешивцев проснулся и снова меня сонным обнаружил. Короче говоря, так, не свидевшись, он через три дня и уехал от меня.

Потом, конечно, остепенились. Его одна вдовушка к рукам прибрала, а я вот встретил Надю.

Не сразу рассказал старый врач все подробности своей тридцатилетней страды в Борском. Иногда после приема Михаил Алексеевич возвращался к рассказам о своем прошлом.

— Надоела мне больничка с пятью койками, — как-то начал он.—Да и люди попривыкли ко мне — стали больше доверять, чаще заглядывать. Захотелось размахнуться пошире. В земстве поддержали мою мысль. А теперь вот и мое творение вас не устраивает, как меня когда-то пятикоечный покой... Но тогда, шутка ли, — участковая больница на 62 койки. По сути дела — она межучастковая. Теперь, с вашим приездом, нужно и хирургическое отделение. А то ведь для всякой серьезной операции направлял больных в Бузулук, в уездную больницу, за пятьдесят верст, а то и прямо в губернию — в Самару — за сто с лишним верст.

Мой проект в уездном земстве, после небольшой задержки, утвердили. На ремонт здания, пристройку, на приобретение хирургического инвентаря и оборудования отпустили около десяти тысяч рублей.

Дни летели, как падающие листья. То прием больных, то расчеты с подрядчиками, то разговоры с рабочими, но к осени пристройка была готова.

Первые операции прошли удачно, и от больных не стало отбоя. Правда, пришлось немало повозиться с обучением своих помощников. Молодой фельдшер Шерстобитов никак не мог освоить технику усыпления оперируемых. Нередко приходилось вследствие неправильно определенной им дозы хлороформа выводить больного из состояния асфиксии (удушья). Огромных усилий стоило приучить его «по-хирургически» мыть руки перед операцией и вообще соблюдать правила асептики.

В округе обо мне уже прошел слух, как об операторе легкой руки. Старухи называли меня «анпиратором». Но так же быстро можно было и потерять завоеванную репутацию.

Однажды к нам привезли из соседнего села Заплавного, отстоящего на 10 километров от Борского, больного с заворотом кишок. Живот был вздут, при малейшем прикосновении к нему больной вздрагивал. Он буквально умолял немедленно разрезать живот или просто зарезать, чтобы избавиться от невыносимых страданий. Он мучился уже пять дней.

Для врача было ясно: перитонит, на благополучный исход нет никаких надежд. Но что было делать — я согласился произвести эту операцию. При вскрытии брюшины я обнаружил омертвевшую вследствие перекручивания ободочную кишку и начавшийся гнойный перитонит. Как ни тяжело было состояние больного, все же операцию мы завершили, удалив большой отрезок кишки и оставив в животе марлевые турунды для отсоса гноя.

Больной почувствовал облегчение и, придя в себя, благодарил меня за помощь. Однако через два дня он все же скончался от гнойного перитонита при явлениях нарастающей сердечной слабости.

Сиделки передавали деревенские пересуды обо мне:

— Хитер наш анпиратор — вырезал Пахомычу все кишки, натолкал в живот ваты и сказал: живи, мол. Да разве с ватой взамен кушок жить будешь!

Фото из архива земского врача Г.К. Маврицкого

На меня этот случай произвел удручающее впечатление. Каюсь, и после многих десятков лет врачебной практики я так и не сумел выработать в себе так называемого научного беспристрастия: «не плакать, не радоваться, а понимать». Выздоровление каждого больного я воспринимал как личную радость, а несчастный исход — как личную вину. И каждый раз целыми ночами я анализировал про себя где и как, на каком этапе была допущена промашка, не пренебрег ли я правилами или особенностями состояния больного.

После этого случая я опасался, что авторитет земской участковой больницы упадет. Но этого не произошло.

Неделю спустя из того же Заплавного ко мне явился на прием отставной николаевский солдат с невероятно раздутой паховой грыжей и слезно просил прооперировать его. Помня печальный исход операции с Пахомычем, я категорически отказался это делать. Через два дня старик снова явился ко мне и бухнулся в ноги:

— Режь, ради Бога. Будь что будет. Сил нет терпеть такие муки!

В обоих легких у него даже на расстоянии прослушивался эмфизематозный шум и свист. Да и сердце внушало опасение. При сильном кашле чуть не весь кишечник больного вываливался в огромный грыжевой мешок. Конечно, оперировать в таком состоянии значило идти на большой риск. Но слезы старика и, не скрою, хирургический зуд победили голос рассудка. Я согласился, но с усовием: усыплять не буду.

— Любую боль перетерплю, только режь, милый!

Разумеется, операция шла с местной анестезией. Во время операции старик кряхтел, но крепился. Когда дело дошло до разреза брюшины и отделения грыжевого мешка, он не смог совладать с болью. От напряжения весь кишечник, с трудом вправленный мною в брюшную полость, мгновенно вздулся и вышел наружу. Выхода не было, и я скомандовал осторожно давать старику хлороформ. Операцию удалось завершить спокойно.

К моему удивлению, послеоперационный период старик перенес легко. Даже кашель, очевидно под влиянием наркотиков, почти не тревожил его. На восьмой день я снял швы и поздравил больного:

— Ну, старик, и молодец же ты! В семьдесят два года выдержал такую операцию.

Больной усмехнулся:

— Уж ты прости меня, ваше благородие. Ведь обманул я тебя, грешник, боялся, что совсем откажешься резать — восемьдесят два годика в Петровки мне стукнуло.

Мне оставалось только от души рассмеяться.

Многое пришлось мне повидать за полвека работы на поприще здравоохранения. Но самыми яркими в памяти остаются годы врачебной молодости. Без хирургического журнала я смог бы перечислить все мои операции, проведенные в Борском. Как напряжены нервы перед принятием заключения о методе лечения! Какая сила убежденности владеет тобой, когда ты начал хирургическую подготовку пальцев! Мозг, как будто омытый озоном, работает отчетливо — точно знаешь, что должно следовать за той или иной манипуляцией. Вглядываешься в оперируемый участок, а мозг услужливо приводит целые страницы из учебников или монографий о случаях, подобных теперешнему. Молниеносно рождаются новые решения. Пальцы как будто бы регулируются каким-то механизмом — ланцет идет ни на йоту дальше, ни на йоту ближе. Поневоле начинаешь отождествлять себя с больным: что бы я стал делать у себя, с наименьшим риском для жизни и здоровья организма. Наверное, то-то и то-то. Тревожишься, когда видишь усилившееся посинение губ и покровов лица, успокаиваешься, когда чувствуешь нормальный пульс больного.

Не знаю, что переживают люди других профессий. Сам я всю жизнь пробыл среди больных. И мне кажется, что нет ничего упоительнее, чем жить жизнями других людей. Ты чувствуешь себя как бы хозяином чужой жизни, чужой судьбы — и это наполняет тебя чувством какой-то гордости, самоуверенности, значимости своих мыслей и действий. Но ни на минуту не оставляет тебя чувство сострадания и сознание ответственности за жизнь совершенно неизвестного тебе человека. Поэтому каждый удачный исход твоих действий создает ощущение роста, прилива новых сил. Каждый несчастный случай глубоко ранит твое профессиональное самолюбие и заставляет задумываться о несовершенстве наших научных методов, о хрупкости великолепной машины, именуемой человеческим организмом.

Мучали меня не столько философские вопросы, сколько чисто житейские — знаешь, насколько тяжело семье потерять кормильца семьи или единственного ребенка. Что там ни говори, а в сознании родных при смертельном исходе врач остается фигурой далеко не положительной.

Месяц за месяцем росло и мастерство людей, помогавших мне при операциях, слухи об «анпираторе» с легкой рукой пошли по всему уезду — больных привозили отовсюду. И все же мне так и не удалось познать чувства полного самоудовлетворения, сознания того, что я достиг «потолка». Видимо, удачи перемежались такими случаями, которые мешали образоваться на сердце жирку самодовольства.

Помню, как неожиданно для меня и Топорнина на столе при операции язвы желудка под действием наркоза остановилось сердце у тридцатилетнего мужчины. Предварительный осмотр не давал никаких сомнений в его сердечном здоровье.

Трудно было разговаривать потом со вдовой, слов утешения не находилось.

Очень тяжелый осадок оставил у меня случай и с двенадцатилетним мальчиком, которому удаляли камни из мочевого пузыря. Операция по Разумовскому прошла вполне удачно.

После этого случая я опасался, что авторитет земской участковой больницы упадет. Но этого не произошло.

Неделю спустя из того же Заплавного ко мне явился на прием отставной николаевский солдат с невероятно раздутой паховой грыжей и слезно просил прооперировать его. Помня печальный исход операции с Пахомычем, я категорически отказался это делать. Через два дня старик снова явился ко мне и бухнулся в ноги:

— Режь, ради Бога. Будь что будет. Сил нет терпеть такие муки!

В обоих легких у него даже на расстоянии прослушивался эмфизематозный шум и свист. Да и сердце внушало опасение. При сильном кашле чуть не весь кишечник больного вываливался в огромный грыжевой мешок. Конечно, оперировать в таком состоянии значило идти на большой риск. Но слезы старика и, не скрою, хирургический зуд победили голос рассудка. Я согласился, но с усовием: усыплять не буду.

— Любую боль перетерплю, только режь, милый!

Разумеется, операция шла с местной анестезией. Во время операции старик кряхтел, но крепился. Когда дело дошло до разреза брюшины и отделения грыжевого мешка, он не смог совладать с болью. От напряжения весь кишечник, с трудом вправленный мною в брюшную полость, мгновенно вздулся и вышел наружу. Выхода не было, и я скомандовал осторожно давать старику хлороформ. Операцию удалось завершить спокойно.

К моему удивлению, послеоперационный период старик перенес легко. Даже кашель, очевидно под влиянием наркотиков, почти не тревожил его. На восьмой день я снял швы и поздравил больного:

— Ну, старик, и молодец же ты! В семьдесят два года выдержал такую операцию.

Больной усмехнулся:

— Уж ты прости меня, ваше благородие. Ведь обманул я тебя, грешник, боялся, что совсем откажешься резать — восемьдесят два годика в Петровки мне стукнуло.

Мне оставалось только от души рассмеяться.

Многое пришлось мне повидать за полвека работы на поприще здравоохранения. Но самыми яркими в памяти остаются годы врачебной молодости. Без хирургического журнала я смог бы перечислить все мои операции, проведенные в Борском. Как напряжены нервы перед принятием заключения о методе лечения! Какая сила убежденности владеет тобой, когда ты начал хирургическую подготовку пальцев! Мозг, как будто омытый озоном, работает отчетливо — точно знаешь, что должно следовать за той или иной манипуляцией. Вглядываешься в оперируемый участок, а мозг услужливо приводит целые страницы из учебников или монографий о случаях, подобных теперешнему. Молниеносно рождаются новые решения. Пальцы как будто бы регулируются каким-то механизмом — ланцет идет ни на йоту дальше, ни на йоту ближе. Поневоле начинаешь отождествлять себя с больным: что бы я стал делать у себя, с наименьшим риском для жизни и здоровья организма. Наверное, то-то и то-то. Тревожишься, когда видишь усилившееся посинение губ и покровов лица, успокаиваешься, когда чувствуешь нормальный пульс больного.

Не знаю, что переживают люди других профессий. Сам я всю жизнь пробыл среди больных. И мне кажется, что нет ничего упоительнее, чем жить жизнями других людей. Ты чувствуешь себя как бы хозяином чужой жизни, чужой судьбы — и это наполняет тебя чувством какой-то гордости, самоуверенности, значимости своих мыслей и действий. Но ни на минуту не оставляет тебя чувство сострадания и сознание ответственности за жизнь совершенно неизвестного тебе человека. Поэтому каждый удачный исход твоих действий создает ощущение роста, прилива новых сил. Каждый несчастный случай глубоко ранит твое профессиональное самолюбие и заставляет задумываться о несовершенстве наших научных методов, о хрупкости великолепной машины, именуемой человеческим организмом.

Мучали меня не столько философские вопросы, сколько чисто житейские — знаешь, насколько тяжело семье потерять кормильца семьи или единственного ребенка. Что там ни говори, а в сознании родных при смертельном исходе врач остается фигурой далеко не положительной.

Месяц за месяцем росло и мастерство людей, помогавших мне при операциях, слухи об «анпираторе» с легкой рукой пошли по всему уезду — больных привозили отовсюду. И все же мне так и не удалось познать чувства полного самоудовлетворения, сознания того, что я достиг «потолка». Видимо, удачи перемежались такими случаями, которые мешали образоваться на сердце жирку самодовольства.

Помню, как неожиданно для меня и Топорнина на столе при операции язвы желудка под действием наркоза остановилось сердце у тридцатилетнего мужчины. Предварительный осмотр не давал никаких сомнений в его сердечном здоровье.

Трудно было разговаривать потом со вдовой, слов утешения не находилось.

Очень тяжелый осадок оставил у меня случай и с двенадцатилетним мальчиком, которому удаляли камни из мочевого пузыря. Операция по Разумовскому прошла вполне удачно.

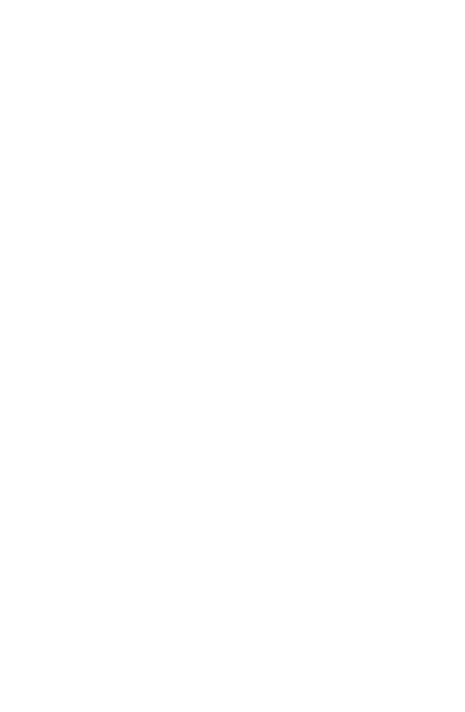

Георгий Николаевич Костромитинов среди других депутатов I Государственной думы от Самарской губернии

Но надо ж было случиться, что в этот же день ко мне прислал гонца «сам» Костромитинов [Георгий Николаевич Костромитинов (1852-до 1916), член I Государственной думы, гласный Бузулукского земского собрания и Самарского губернского земства, один из организаторов отделения партии кадетов в Самарской губернии, жил в имении при деревне Коробцовка (Михайловка) Бузулукского уезда. – Прим. ред.]. У него тяжело заболел четырнадцатилетний сын, и он опасался за его жизнь. Я знал чадолюбие Костромитинова, а Жоржик был его любимцем, и, по правде говоря, сомневался в серьезности оценки положения. Михаил Алексеевич, однако, посоветовал ехать.

— Неудобно отказывать такому человеку. Ну а мальчика я лишний разок сам проведаю, да и отлучка ваша — ведь не на месяц.

Пара гнедых быстро домчала меня до усадьбы Костромитинова. Не понравилось мне только, что на речке Самарке, через которую мы проезжали, лед уже набух и посинел.

Даже поверхностный осмотр мальчика сразу позволил установить, что у него острый аппендицит. Нужна немедленная операция, но везти его в больницу по такой дороге было невозможно. Пришлось посоветовать консервативный покой, лед, болеутоляющие средства. Точного прогноза течения болезни я дать не смог. Костромитинов решительно заявил:

— Никуда я вас, доктор, не пущу, пока не наступит положительный кризис.

— Но посмотрите на Самарку — лед, того и гляди, тронется. Придется застрять на несколько дней. А у меня там лежит оперированный мальчик.

— Хотя бы переночуйте, Леонид Модестович! В больнице ведь остался Михаил Алексеевич — не без надзора ваш больной.

Я вынужден был согласиться, хотя в душе тлела искра беспокойства.

То ли наркотики, то ли совместный уход за больным сказались благотворно, но Жоржик постепенно задремал, дыхание стало реже, значительно глубже и ровнее. Утром ему стало еще лучше, острые боли под влиянием холода и покоя сгладились, и я стал собираться в обратный путь. Но в это время Костромитинову доложили:

— На Самарке полный ледоход.

Телефонной связи тогда не было, о переправе на лодке нечего было и думать, и я буквально измучился неведением о судьбе оперированного мальчика.

Только на третий день, и то с большим риском, удалось переправиться на другой берег. К тому времени Жоржик почувствовал себя настолько хорошо, что мог принимать диетические блюда. Короче — он был на пути к полному выздоровлению.

От Костромитинова я сразу же направился в больницу. Взглянув на Михаила Алексеевича, я понял, что случилось непоправимое. Когда мальчика принесли в перевязочную, я увидел, что у него обострились черты лица, на щеках лихорадочный румянец, больной дышал тяжело и неровно. При осмотре я обнаружил затек мочи, которая и дала загноение. Словом, у ребенка развился сепсис и все меры, принятые мной, только отсрочили на несколько часов его гибель.

Это было для меня самым тяжелым ударом. Потом говорили, что врач скорбел более глубоко, чем сам отец: у него будто бы оставалось еще семеро детей. Но подобные утешения не действовали, я упорно твердил, что виноват в смерти ребенка и не могу этого простить себе. Михаил Алексеевич с женой опасались даже за мой рассудок. Действительно, психологическая травма была настолько велика, что я две недели не мог прикоснуться к хирургическому ножу. Только постепенно несчастный случай потерял свою остроту и я начал входить в нормальную колею.

Снова начались лечебные будни. Каждый удачный исход лечения, операции был для меня торжеством — я видел в этом оправдание собственного существования на земле.

Но праздники эти нередко перемежались черными для меня днями. Одно дело, когда ты допустил ошибку в диагнозе или назначении лечения. Это служит тебе уроком на будущее — твердо уверен, что больше такого не произойдет. Другое дело, когда ощущаешь свое собственное бессилие перед лицом непонятных тебе симптомов болезни.

Однажды к нам на участок привезли молодую девушку с большими кровоподтеками по всей коже, на лице и даже на слизистых оболочках рта и век. Это оказались последствия только что перенесенной инфлюэнцы (по современной терминологии — гриппа). Мы с Михаилом Алексеевичем беспомощно смотрели друг на друга, не зная, с чего начать. Молящими глазами смотрела она на нас, ожидая спасительного избавления от мучений. Но мы оказались бессильными — и она умерла на наших глазах от кровоизлияния во внутренние органы при явлениях нарастающей сердечной слабости, но в полном сознании. Я чувствовал себя при этом как самозванец, нарекшийся пророком, но не знающий, что произойдет через минуту.

Тяжело переживал я смерть от дифтерита одного четырехлетнего ребенка. Вначале картина болезни напоминала катаральную ангину, и я ограничился обычными советами, хотя попросил показать ребенка на следующий день. Мать принесла его только через два дня с ярко выраженными явлениями дифтеритного крупа. В нашей практике тогда не применялся ни интубатор, ни трахеотомная трубочка, и ребенок задохнулся. Несколько ночей я не спал после этого случая, казня себя за непродуманность лечения мальчика.

Мне говорили, что без брака не обходится ни в одной профессии — у архитектора из-за неправильных расчетов рушатся дома, у адвоката — оправдывают преступников, а невинные уходят на каторгу. Подобная софистика меня не утешала. Любой уголовный процесс можно пересмотреть, дом перестроить.. Человеку дана только одна жизнь, и ее утрата ничем не возместима. А ведь с каждым человеком рождается и умирает целая вселенная.

Современному читателю многие наши промахи покажутся непростительными. Надо, однако, учитывать тогдашний уровень медицинской науки — многие явления в организме тогда еще не получили удовлетворительного объяснения. В распоряжении врача хотя и был целый арсенал порошков и экстрактов из трав, но не было ни антибиотиков, ни мощных химических препаратов, которые сегодняшнюю медицинскую сестру делают сильнее врача начала XX века.

Далеко вперед ушла и современная диагностика. Поэтому современный врач имеет гораздо больше возможностей не ошибаться. И не случайно, при расследованиях каких-нибудь экстраординарных событий во врачебной практике чаще всего сталкиваешься с элементарной невнимательностью, обывательской небрежностью.

Нам труднее работалось тогда не только потому, что иной была научная и материальная база. Ведь совсем другая была и наша среда. Две трети пациентов совсем неграмотны, остальные — малограмотны. Современнику трудно даже представить уровень тогдашней санитарной культуры и представлений об элементах гигиены.

Уж если сейчас нет-нет да и появятся самозванные лекари или знахари, то в те времена деревня признавала исключительно «самодеятельную» медицину, к земскому врачу приходили только «когда прижмет», то есть в самых крайних случаях. Нам приходилось не только лечить, но и яростно бороться со знахарями, частенько сводившими на нет все наши старания.

И сегодня немало больных числится в категории хроников. Некоторые врачи стараются отмахнуться от таких людей, считая их неизлечимыми и «портящими показатели» лечебного учреждения. Виноваты ли хроники в том, что они стали действительно хроническими больными? Иной раз виноваты — не обратились вовремя к врачу. Чаще же всего хрониками становятся из-за поверхностного или неправильного лечения.

Те, на кого врачи махнули рукой, естественно обращаются к помощи знахарей и бабок даже в наше время. Припомним хотя бы историю с исцелителями рака в городах Иванове и Вичуге, разоблаченными в пятидесятых годах.

До революции десятки проходимцев сколачивали на знахарстве целые состояния.

В наши дни знахарство преследуется законом, а в царское время закон обходил эти явления, широк был простор для деятельности разных невежд, а то и просто шарлатанов и жуликов. Разумеется, сама обстановка порождала их. Припоминаю, сколько сил пришлось потратить на разоблачение одного из лекарей-шарлатанов.

— Неудобно отказывать такому человеку. Ну а мальчика я лишний разок сам проведаю, да и отлучка ваша — ведь не на месяц.

Пара гнедых быстро домчала меня до усадьбы Костромитинова. Не понравилось мне только, что на речке Самарке, через которую мы проезжали, лед уже набух и посинел.

Даже поверхностный осмотр мальчика сразу позволил установить, что у него острый аппендицит. Нужна немедленная операция, но везти его в больницу по такой дороге было невозможно. Пришлось посоветовать консервативный покой, лед, болеутоляющие средства. Точного прогноза течения болезни я дать не смог. Костромитинов решительно заявил:

— Никуда я вас, доктор, не пущу, пока не наступит положительный кризис.

— Но посмотрите на Самарку — лед, того и гляди, тронется. Придется застрять на несколько дней. А у меня там лежит оперированный мальчик.

— Хотя бы переночуйте, Леонид Модестович! В больнице ведь остался Михаил Алексеевич — не без надзора ваш больной.

Я вынужден был согласиться, хотя в душе тлела искра беспокойства.

То ли наркотики, то ли совместный уход за больным сказались благотворно, но Жоржик постепенно задремал, дыхание стало реже, значительно глубже и ровнее. Утром ему стало еще лучше, острые боли под влиянием холода и покоя сгладились, и я стал собираться в обратный путь. Но в это время Костромитинову доложили:

— На Самарке полный ледоход.

Телефонной связи тогда не было, о переправе на лодке нечего было и думать, и я буквально измучился неведением о судьбе оперированного мальчика.

Только на третий день, и то с большим риском, удалось переправиться на другой берег. К тому времени Жоржик почувствовал себя настолько хорошо, что мог принимать диетические блюда. Короче — он был на пути к полному выздоровлению.

От Костромитинова я сразу же направился в больницу. Взглянув на Михаила Алексеевича, я понял, что случилось непоправимое. Когда мальчика принесли в перевязочную, я увидел, что у него обострились черты лица, на щеках лихорадочный румянец, больной дышал тяжело и неровно. При осмотре я обнаружил затек мочи, которая и дала загноение. Словом, у ребенка развился сепсис и все меры, принятые мной, только отсрочили на несколько часов его гибель.

Это было для меня самым тяжелым ударом. Потом говорили, что врач скорбел более глубоко, чем сам отец: у него будто бы оставалось еще семеро детей. Но подобные утешения не действовали, я упорно твердил, что виноват в смерти ребенка и не могу этого простить себе. Михаил Алексеевич с женой опасались даже за мой рассудок. Действительно, психологическая травма была настолько велика, что я две недели не мог прикоснуться к хирургическому ножу. Только постепенно несчастный случай потерял свою остроту и я начал входить в нормальную колею.

Снова начались лечебные будни. Каждый удачный исход лечения, операции был для меня торжеством — я видел в этом оправдание собственного существования на земле.

Но праздники эти нередко перемежались черными для меня днями. Одно дело, когда ты допустил ошибку в диагнозе или назначении лечения. Это служит тебе уроком на будущее — твердо уверен, что больше такого не произойдет. Другое дело, когда ощущаешь свое собственное бессилие перед лицом непонятных тебе симптомов болезни.

Однажды к нам на участок привезли молодую девушку с большими кровоподтеками по всей коже, на лице и даже на слизистых оболочках рта и век. Это оказались последствия только что перенесенной инфлюэнцы (по современной терминологии — гриппа). Мы с Михаилом Алексеевичем беспомощно смотрели друг на друга, не зная, с чего начать. Молящими глазами смотрела она на нас, ожидая спасительного избавления от мучений. Но мы оказались бессильными — и она умерла на наших глазах от кровоизлияния во внутренние органы при явлениях нарастающей сердечной слабости, но в полном сознании. Я чувствовал себя при этом как самозванец, нарекшийся пророком, но не знающий, что произойдет через минуту.

Тяжело переживал я смерть от дифтерита одного четырехлетнего ребенка. Вначале картина болезни напоминала катаральную ангину, и я ограничился обычными советами, хотя попросил показать ребенка на следующий день. Мать принесла его только через два дня с ярко выраженными явлениями дифтеритного крупа. В нашей практике тогда не применялся ни интубатор, ни трахеотомная трубочка, и ребенок задохнулся. Несколько ночей я не спал после этого случая, казня себя за непродуманность лечения мальчика.

Мне говорили, что без брака не обходится ни в одной профессии — у архитектора из-за неправильных расчетов рушатся дома, у адвоката — оправдывают преступников, а невинные уходят на каторгу. Подобная софистика меня не утешала. Любой уголовный процесс можно пересмотреть, дом перестроить.. Человеку дана только одна жизнь, и ее утрата ничем не возместима. А ведь с каждым человеком рождается и умирает целая вселенная.

Современному читателю многие наши промахи покажутся непростительными. Надо, однако, учитывать тогдашний уровень медицинской науки — многие явления в организме тогда еще не получили удовлетворительного объяснения. В распоряжении врача хотя и был целый арсенал порошков и экстрактов из трав, но не было ни антибиотиков, ни мощных химических препаратов, которые сегодняшнюю медицинскую сестру делают сильнее врача начала XX века.

Далеко вперед ушла и современная диагностика. Поэтому современный врач имеет гораздо больше возможностей не ошибаться. И не случайно, при расследованиях каких-нибудь экстраординарных событий во врачебной практике чаще всего сталкиваешься с элементарной невнимательностью, обывательской небрежностью.

Нам труднее работалось тогда не только потому, что иной была научная и материальная база. Ведь совсем другая была и наша среда. Две трети пациентов совсем неграмотны, остальные — малограмотны. Современнику трудно даже представить уровень тогдашней санитарной культуры и представлений об элементах гигиены.

Уж если сейчас нет-нет да и появятся самозванные лекари или знахари, то в те времена деревня признавала исключительно «самодеятельную» медицину, к земскому врачу приходили только «когда прижмет», то есть в самых крайних случаях. Нам приходилось не только лечить, но и яростно бороться со знахарями, частенько сводившими на нет все наши старания.

И сегодня немало больных числится в категории хроников. Некоторые врачи стараются отмахнуться от таких людей, считая их неизлечимыми и «портящими показатели» лечебного учреждения. Виноваты ли хроники в том, что они стали действительно хроническими больными? Иной раз виноваты — не обратились вовремя к врачу. Чаще же всего хрониками становятся из-за поверхностного или неправильного лечения.

Те, на кого врачи махнули рукой, естественно обращаются к помощи знахарей и бабок даже в наше время. Припомним хотя бы историю с исцелителями рака в городах Иванове и Вичуге, разоблаченными в пятидесятых годах.

До революции десятки проходимцев сколачивали на знахарстве целые состояния.

В наши дни знахарство преследуется законом, а в царское время закон обходил эти явления, широк был простор для деятельности разных невежд, а то и просто шарлатанов и жуликов. Разумеется, сама обстановка порождала их. Припоминаю, сколько сил пришлось потратить на разоблачение одного из лекарей-шарлатанов.

Еще в Самаре, перед отъездом в Борское, меня предупредили, что там подвизается некто Третьяков, к которому несчастные, отчаявшиеся люди приезжают со всего Поволжья.

Организация дела у него было поставлена на зависть нам, земским врачам. На железных дорогах, на волжских пароходах какие-то люди публично рассказывали, как их излечил от слепоты, немоты, язвы желудка, рака, сердечных немощей знаменитый старец из села Борского Самарской губернии. Реклама действовала безотказно — к Третьякову на прием всегда была очередь: в Борское приезжали хроники даже из Польши и Бессарабии.

Разумеется, я заинтересовался своим конкурентом. Поскольку на первых порах меня никто не знал на селе, я свободно пришел на прием. «Лекарем» был молодой здоровый мужик, с зелеными, как у кошки, глазами. Он как будто сверлил ими своего пациента и расспрашивал не столько о болезни, сколько о занятиях больного, его заработках, его состоянии. В соответствии со сложившимися представлениями об уме и достатке пациента он диктовал молоденькой секретарше рецепт и назначал «гонорар» за лекарство.

— Советую я бесплатно, коль скоро от бога у меня талант даден, а вот за травки, которые самолично собирал, да за питье-настойки, которые самолично настаивал, извольте заплатить, — сказал он мне на прощанье.

Я понял, что передо мной хитрый и коварный враг.

Почти через неделю после приезда в Борское ко мне пришла его пациентка, какая-то саратовская купчиха, и попросила уточнить, что за зелье прописал ей Третьяков. Из Самарской лаборатории, которую я попросил сделать анализ, сообщили, что в состав зелья входит обыкновенная сулема и настой полыни.

С сулемой Третьяков обращался довольно свободно. По его убеждениям, все хронические болезни имели одну первопричину — сифилис. Я собирался обратиться к судебным органам, приложив в качестве вещественного доказательства бутылочку третьяковского зелья и анализ лаборатории.

Старший врач Топорнин заметил:

— Не по себе дерево рубишь. Думаешь, я на него не замахивался? Сколько раз. Да разве у нас с тобой найдется столько денег для взяток, сколько у Третьякова?

До поры до времени я решил последовать этому совету, но скоро представился новый удобный случай.

Во время попойки Третьяков поссорился с зятем и выстрелил в него из револьвера. Пуля пробила легкие. Пострадавшего привезли ко мне на операцию. Ранение было слепое, и пуля прощупывалась под ребром. Я легко извлек ее. Пришлось применить весь ассортимент поддерживающих средств вплоть до кислорода, чтобы спасти раненого от шока.

Третьяков понял, что зашел далеко. Жалкий, униженный, умолял он спасти «дорогого его сердцу» родственничка.

Приехавшие из Самары и Бузулука полицейские произвели у знахаря обыск и пригласили меня как эксперта, чтобы разобраться в его лечебной кухне.

Как я и предполагал, у него был широкий ассортимент разных наркотиков. Ими-то и злоупотреблял Третьяков, поэтому некоторые больные «сразу облегчение получали».

Под соответствующим протоколом я поставил свою подпись. Третьякова с конвоем увезли «в губернию». Его приспешники и «рекламная гвардия» с перепуга рассказали почти все о проделках и махинациях своего патрона. Оказалось, что все извозчики получали «чаевые» от Третьякова. Везя седоков со станции в село, они указывали кнутовищем на разных здоровенных субъектов, встречавшихся по пути, и говорили:

— Эвона, парень-то одной ногой в могиле стоял, все врачи от него отказались, а пришел к Третьякову, тот его травами вылечил. Теперь грузчиком работает.

...Внезапно Третьяков снова появился в Борском — его взяла на поруки жена. Через некоторое время стало известно, что полиция прекратила дело, «поскольку ранение причинено неумышленно, в невменяемом состоянии».

Популярность Третьякова, как якобы пострадавшего от полиции, выросла еще больше.

Работая позднее в Петербурге, я узнал, что Третьяков снова «влип» в одну безобразную историю.

В его доме умер богатый пациент с признаками явного отравления. Против Третьякова было затеяно новое судебное дело. Воспользовавшись старыми связями с полицией, Третьяков сумел быстро ликвидировать свою «фирму» и куда-то исчезнуть из Борского.

Почему я задержал внимание читателя на такой фигуре, как Третьяков? Чтобы показать, какой трудной в те времена была обстановка для врачебной работы.

Нас считали «казенными людьми» и вызывали к больным, не считаясь ни с какими обстоятельствами — ни со временем, ни с погодой, ни с физическим состоянием самого врача. Мы чувствовали себя как бы мобилизованными — в любое время суток готовы были пойти или поехать к больному.

Но угнетали нас не столько вызовы на место, сколько огромный наплыв людей на прием в амбулатории. За день мы с Михаилом Алексеевичем пропускали по полтораста человек, а по базарным дням — в понедельник и пятницу — до пятисот. На самостоятельный прием в эти дни мы ставили обоих фельдшеров и акушерку. Им поручали осматривать повторных больных и отпускать повторное лекарство. Бывало, начнешь осматривать больных с восьми часов утра и до шести часов вечера не оторвешься даже, чтобы проглотить стакан чая.

— Какая же цена такому приему? — спрашивают сейчас меня молодые врачи и студенты.

Само собой, ни о какой углубленной диагностике и речи быть не могло, но отказываться от приема больных не было возможности. Особенно донимали нас приемы зимой. Люди приезжали закутанные в тулупы, полушубки, одетые в валенки. Под верхней одеждой были еще вороха всякой «лопоти». Пока больной раздевался для осмотра, терялись пять-десять минут. Приходилось терпеливо ожидать разоблачения, чтобы не уподобиться врачу Усть-Катавского завода, который прослушивал больных через полушубок.

Начинаешь опрос больной и слышишь ответы:

— Батюшка, и под грудями жгет, и в руку прет...

Попросишь ее раздеться, а она в обиду:

— Тут, чай, не баня. Ты так лечи, на то ты и дохтур.

Приходится терять время на препирательства, пока больная не соизволит обнажить участок спины или грудной клетки. И смешно, и досадно — ведь пропадают драгоценные минуты. Хорошо, что Михаил Алексеевич никогда не терял выдержки и научил меня придавать юмористическую окраску шипам и терниям врачебной нашей практики.

Как-то на первых порах моей службы в амбулаторию зашла пожилая женщина. По анализу я заподозрил у нее начинающуюся опухоль в желудке. Как обычно, пришлось долго уговаривать больную обнажить подозреваемый участок тела. Наконец женщина ушла за ширму и минут через восемь сообщила:

— Ну, я разделась. Что дальше-то?

Я прошел за ширму, принялся пальпировать область желудка.

Большая испуганно закричала:

— Чтож ты делаешь, охальник!

Михаил Алексеевич с напускной серьезностью незамедлил откликнуться:

— Леонид Модестович, осторожнее там... Не очень-то рукам волю давайте.

Кругом раздался хохот, а я от смущения покраснел. Воспользовавшись моей растерянностью, женщина быстро оделась и вышла из приемной.

Организация дела у него было поставлена на зависть нам, земским врачам. На железных дорогах, на волжских пароходах какие-то люди публично рассказывали, как их излечил от слепоты, немоты, язвы желудка, рака, сердечных немощей знаменитый старец из села Борского Самарской губернии. Реклама действовала безотказно — к Третьякову на прием всегда была очередь: в Борское приезжали хроники даже из Польши и Бессарабии.

Разумеется, я заинтересовался своим конкурентом. Поскольку на первых порах меня никто не знал на селе, я свободно пришел на прием. «Лекарем» был молодой здоровый мужик, с зелеными, как у кошки, глазами. Он как будто сверлил ими своего пациента и расспрашивал не столько о болезни, сколько о занятиях больного, его заработках, его состоянии. В соответствии со сложившимися представлениями об уме и достатке пациента он диктовал молоденькой секретарше рецепт и назначал «гонорар» за лекарство.

— Советую я бесплатно, коль скоро от бога у меня талант даден, а вот за травки, которые самолично собирал, да за питье-настойки, которые самолично настаивал, извольте заплатить, — сказал он мне на прощанье.

Я понял, что передо мной хитрый и коварный враг.

Почти через неделю после приезда в Борское ко мне пришла его пациентка, какая-то саратовская купчиха, и попросила уточнить, что за зелье прописал ей Третьяков. Из Самарской лаборатории, которую я попросил сделать анализ, сообщили, что в состав зелья входит обыкновенная сулема и настой полыни.

С сулемой Третьяков обращался довольно свободно. По его убеждениям, все хронические болезни имели одну первопричину — сифилис. Я собирался обратиться к судебным органам, приложив в качестве вещественного доказательства бутылочку третьяковского зелья и анализ лаборатории.

Старший врач Топорнин заметил:

— Не по себе дерево рубишь. Думаешь, я на него не замахивался? Сколько раз. Да разве у нас с тобой найдется столько денег для взяток, сколько у Третьякова?

До поры до времени я решил последовать этому совету, но скоро представился новый удобный случай.

Во время попойки Третьяков поссорился с зятем и выстрелил в него из револьвера. Пуля пробила легкие. Пострадавшего привезли ко мне на операцию. Ранение было слепое, и пуля прощупывалась под ребром. Я легко извлек ее. Пришлось применить весь ассортимент поддерживающих средств вплоть до кислорода, чтобы спасти раненого от шока.

Третьяков понял, что зашел далеко. Жалкий, униженный, умолял он спасти «дорогого его сердцу» родственничка.

Приехавшие из Самары и Бузулука полицейские произвели у знахаря обыск и пригласили меня как эксперта, чтобы разобраться в его лечебной кухне.

Как я и предполагал, у него был широкий ассортимент разных наркотиков. Ими-то и злоупотреблял Третьяков, поэтому некоторые больные «сразу облегчение получали».

Под соответствующим протоколом я поставил свою подпись. Третьякова с конвоем увезли «в губернию». Его приспешники и «рекламная гвардия» с перепуга рассказали почти все о проделках и махинациях своего патрона. Оказалось, что все извозчики получали «чаевые» от Третьякова. Везя седоков со станции в село, они указывали кнутовищем на разных здоровенных субъектов, встречавшихся по пути, и говорили:

— Эвона, парень-то одной ногой в могиле стоял, все врачи от него отказались, а пришел к Третьякову, тот его травами вылечил. Теперь грузчиком работает.

...Внезапно Третьяков снова появился в Борском — его взяла на поруки жена. Через некоторое время стало известно, что полиция прекратила дело, «поскольку ранение причинено неумышленно, в невменяемом состоянии».

Популярность Третьякова, как якобы пострадавшего от полиции, выросла еще больше.

Работая позднее в Петербурге, я узнал, что Третьяков снова «влип» в одну безобразную историю.

В его доме умер богатый пациент с признаками явного отравления. Против Третьякова было затеяно новое судебное дело. Воспользовавшись старыми связями с полицией, Третьяков сумел быстро ликвидировать свою «фирму» и куда-то исчезнуть из Борского.

Почему я задержал внимание читателя на такой фигуре, как Третьяков? Чтобы показать, какой трудной в те времена была обстановка для врачебной работы.

Нас считали «казенными людьми» и вызывали к больным, не считаясь ни с какими обстоятельствами — ни со временем, ни с погодой, ни с физическим состоянием самого врача. Мы чувствовали себя как бы мобилизованными — в любое время суток готовы были пойти или поехать к больному.

Но угнетали нас не столько вызовы на место, сколько огромный наплыв людей на прием в амбулатории. За день мы с Михаилом Алексеевичем пропускали по полтораста человек, а по базарным дням — в понедельник и пятницу — до пятисот. На самостоятельный прием в эти дни мы ставили обоих фельдшеров и акушерку. Им поручали осматривать повторных больных и отпускать повторное лекарство. Бывало, начнешь осматривать больных с восьми часов утра и до шести часов вечера не оторвешься даже, чтобы проглотить стакан чая.

— Какая же цена такому приему? — спрашивают сейчас меня молодые врачи и студенты.

Само собой, ни о какой углубленной диагностике и речи быть не могло, но отказываться от приема больных не было возможности. Особенно донимали нас приемы зимой. Люди приезжали закутанные в тулупы, полушубки, одетые в валенки. Под верхней одеждой были еще вороха всякой «лопоти». Пока больной раздевался для осмотра, терялись пять-десять минут. Приходилось терпеливо ожидать разоблачения, чтобы не уподобиться врачу Усть-Катавского завода, который прослушивал больных через полушубок.

Начинаешь опрос больной и слышишь ответы:

— Батюшка, и под грудями жгет, и в руку прет...

Попросишь ее раздеться, а она в обиду:

— Тут, чай, не баня. Ты так лечи, на то ты и дохтур.

Приходится терять время на препирательства, пока больная не соизволит обнажить участок спины или грудной клетки. И смешно, и досадно — ведь пропадают драгоценные минуты. Хорошо, что Михаил Алексеевич никогда не терял выдержки и научил меня придавать юмористическую окраску шипам и терниям врачебной нашей практики.

Как-то на первых порах моей службы в амбулаторию зашла пожилая женщина. По анализу я заподозрил у нее начинающуюся опухоль в желудке. Как обычно, пришлось долго уговаривать больную обнажить подозреваемый участок тела. Наконец женщина ушла за ширму и минут через восемь сообщила:

— Ну, я разделась. Что дальше-то?

Я прошел за ширму, принялся пальпировать область желудка.

Большая испуганно закричала:

— Чтож ты делаешь, охальник!

Михаил Алексеевич с напускной серьезностью незамедлил откликнуться:

— Леонид Модестович, осторожнее там... Не очень-то рукам волю давайте.

Кругом раздался хохот, а я от смущения покраснел. Воспользовавшись моей растерянностью, женщина быстро оделась и вышла из приемной.

Врач Михаил Алексеевич Топорнин.

Фото предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

Фото предоставил Кирилл Евгеньевич Косых (Самара)

Старика Топорнина местная интеллигенция недолюбливала за его насмешливый тон. На самом же деле это был добродушный человек, сердечно относившийся к больным и друзьям по службе. Тем не менее житейских связей с остальными у него так и не наладилось. Окрестная интеллигенция считала, что он устарел, не следит за медицинской литературой и охотнее обращалась ко мне, человеку со «свеженьким» дипломом, к тому же применяющему новые методы лечения.

Постепенно вокруг меня группировалась вся служилая интеллигенция, которая зачислила меня, холостяка, в свои домашние врачи, тем более что от всяких гонораров за свои врачебные визиты я искренне отказывался.

Понемногу меня стали считать своим и в семье участкового судебного следователя Владимира Петровича Вюртца [1879–10.09.1911. – Прим. ред.], сына обрусевшего немца. В его характере не было ничего от судейского сословия — ни чванливости, ни зазнайства, ни чувства превосходства над остальными смертными. Почти каждый «табельный день» супруги Вюртцы приглашали меня на праздничный пирог. Да и я, бездомовый, привязался к этой славной паре. Однажды Вюртц пришел ко мне в больницу, когда шел прием больных. Лицо у него было бледное, утомленное,

— Можно вас попросить в кабинет? — обратился он ко мне.

Только захлопнулась дверь кабинета, как Вюртц в большом волнении извлек из портфеля какую-то бумажку. Это было предписание уфимского прокурора арестовать зауряд-врача Л. М. Кибардина, обвиняемого по статье 108 Уложения о наказаниях, и как подследственного препроводить в губернскую тюрьму.

— Я три дня держу дело у себя, — наконец выговорил он.—Никто другой его не видел. Я лишился сна и аппетита, все раздумывал, как мне поступить, даже жене ничего не сказал. Дольше оттягивать решение нельзя, и я решил показать дело вам. Прочитайте его и, если найдете для себя опасность, уезжайте. Я найду способ придержать предписание еще на два-три дня.

— Куда мне уезжать? За границу? Так у меня ни связей, ни знания языков. В другую губернию? Так куда же спрячешься от их «всевидящего глаза»? Если уж вы мне доверяете, то разрешите съездить на денек в Самару и посоветоваться с адвокатом — другом детских лет.

Вюртц не колебался с ответом, и в вечеру я был вместе с делом на квартире у приятеля.

— Да-а, — произнес он, перелистав без мала сотню листов дела, — нехорошо. Конечно, все зависит от состава судебной палаты, которая будет разбирать. Как она посмотрит. Могут дать годика три, а могут и оправдать. Впрочем, кой-какие зацепки в твою пользу найдутся. Во-первых, доносы касаются времен пятого года. Кто тогда не говорил о свободах и не выражался нескромно по поводу его величества... Давность происшествия — это раз. Второе — оба доносчика, судя по материалам, «биты в драке» — против тебя некому давать показания. Третье — нелепым является обвинение в твоем укрывательстве от суда и следствия. Где ж тут укрывательство, если до вчерашнего дня ты и понятия не имел, что его превосходительство уфимский губернатор не сдержал своего слова и приказал возбудить следствие… К тому же под какой фамилией ты числишься? Кибардин? Но ведь эта фамилия публикуется в списках врачей, издаваемых тем же Министерством внутренних дел. В общем— бежать не советую. Положись на здравый смысл судейских крючков и... на адвоката, то есть на меня.

Из села Борское сам Вюртц доставил меня в Бузулукскую тюрьму, попросил начальника обойтись с подследственным «с максимальной внимательностью».

Волна репрессий против тех, кто был замешан в волнениях, уже сходила на убыль. Адвокат мой развил необыкновенно энергичную деятельность, и через семнадцать дней я был выпущен под крупный залог со стороны бузулукской земской управы. По совету адвоката Жданов— председатель управы — дал пространную телеграмму губернатору с просьбой об освобождении, в которой было сказано:

«В уезде началась холерная эпидемия, каждый врач на участке — это десятки спасенных жизней. Я лично отказываюсь отвечать за жизни, погибшие вследствие необоснованного изъятия врачей».

Жданов позднее хвастался, что при его имени (он был руководителем уездного отделения «Союза русского народа») губернатор дрожит. Но, скорее всего, своему освобождению я был обязан азиатской гостье. Работы на участке в связи с эпидемией стало невпроворот. Пришлось почти не вылезать из брички, разъезжать по селам и хуторам, разъяснять, как уберечься от холеры, пропагандировать с помощью волостных старшин и старост санитарную профилактику. Там, где холера оставила свои визитные карточки, пришлось открывать местные фельдшерские пункты.

Не обошлось и без инцидентов.

Всем желающим мы делали предохранительные прививки. При этом предупреждали: у кого в животе ощущаются боли — тот пусть не рискует. И вот, на другой день после прививок, из села Покровки явились в больницу пятеро.

— Доктор, после тебя у нас холера открылась. Несет, как с гвоздя!

Госпитализировал их, а на другой день с такими же жалобами явились еще восемнадцать человек. При внимательном осмотре только у троих обнаружил энтерит (воспаление тонких кишок) подозрительного характера. Остальные поверили в холеру, то есть вызвали у себя нервнопсихологические ощущения болезни. Фельдшер, производивший прививки, отделался испугом.

Другой случай был посерьезнее. Рано утром прибежал ко мне фельдшер из деревни, отстоявшей от нашего села в восьми-десяти километрах.

— Меня чуть-чуть не убили! — сказал он, задыхаясь.

Накануне, вечером, его позвали к больной, у которой обнаружились все признаки настоящей холеры. Фельдшер дал ей каких-то порошков против поноса. В избе рядом с больной сидела десятилетняя девочка, у которой гноилась нога. Отец девочки попросил перевязать ей ногу. Фельдшер достал из походной сумки флакон с перекисью водорода, обильно смочил ею марлевую салфетку и перевязал ногу. От соединения с гноем перекись мгновенно дала обильную пену, что изумило всех присутствующих.

Они начали перешептываться о чем-то, очевидно, заподозрив фельдшера во вредительстве.

На беду, после ухода фельдшера девочку начало рвать, у неё поднялась температура, очевидно, еще раньше она заразилась от своей матери.

По деревне молниеносно распространились слухи о «фершале», который «насадил на девочку холеру». Наэлектризованная толпа, вооружившись кольями, двинулась к фельдшерскому пункту, чтобы расправиться с его хозяином. Фельдшер услышал шум и своевременно выскочил из окна. Всю ночь он провел в лесу, а утром прибежал искать спасения у меня. Я немедленно отправился в деревню. Признаюсь, мне стоило больших трудов уговорить разбушевавшихся крестьян. Помогло то, что большинство «бунтовщиков» знало меня как «своего дохтура».

«Вредитель» ни за что не хотел возвращаться обратно, так и пришлось запрашивать другого работника.

Кончилось лето, холера шла на убыль, но нам, врачам, следовало держаться начеку. Приближался осенний праздник Воздвиженье — 14 сентября. Обычно после молебствия на берегу реки священник окунал в воду большой крест — «святил» воду. В «освящённую», по-осеннему холодную воду кидались десятки людей, чтобы смыть с себя «греховную скверну». Подобный ритуал крайне тревожил меня: анализ речной воды,, произведенный накануне, показал наличие холерных вибрионов.

Естественно, после такого «очищения от грехов» следовало ожидать вспышки затихавшей эпидемии. Поэтому все врачебные силы и местное учительство ходили по домам и убеждали отказаться на это воздвиженье от старых обычаев окунаться в речке.

Наши увещания дали хорошие плоды — после молебна в речке никто не купался. Казалось, все обошлось хорошо, но местный благочинный написал на меня донос. Он обвинял меня в богохульстве, в том, что я сеял недоверие к действиям власти. Он не погнушался даже превратить меня в единственного виновника смерти его младшего сына, которого я будто бы неправильно лечил из ненависти к православному духовенству.